Dortmund, 10. Juli 2024

Die fledermausförmige Schilddrüse unterhalb des Kehlkopfes produziert Hormone, die sich auf Gewebe und Organe im ganzen Körper auswirken. Insbesondere auf das Herz. Selbst eine nur gering ausgeprägte Schilddrüsenüber- oder unterfunktion kann das vaskuläre Erkrankungs- und Sterblichkeitsrisiko um 20 bis 80 Prozent erhöhen1. Wie sich die Schilddrüsenhormone beispielsweise im Herzgewebe auswirken und welchen Kontrollmechanismen sie dort unterliegen, haben ISAS-Forschende untersucht. Als Teil des Sonderforschungsbereichs (SFB) „Local Control of Thyroid Hormone Action – LOCOTACT“, wollen sie gemeinsam mit anderen Wissenschaftler:innen Folgendes entschlüsseln: Wie steuert der Körper den Transport, Stoffwechsel und Wirkmechanismus von Schilddrüsenhormonen im Herz? Ihr Ziel: Neue Therapieansätze für etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen finden.

Lokale Kontrollmechanismen im Fokus

Schon ein bisschen zu viel oder zu wenig von den Schilddrüsenhormonen Triiodthyronin (T3) und Thyroxin (Tetraiodthyronin, T4) können beispielsweise die Herzschlagrate und den Blutdruck verändern. Mögliche Folgen sind Herzkreislaufbeschwerden, darunter Herzrhythmusstörungen, Atherosklerose (Arterienverkalkung) und Herzversagen. Erst in jüngeren Jahren hat die Medizinwelt erkannt, dass es bei der Diagnose von Schilddrüsenerkrankungen nicht genügt zu messen, wie viel T3 und T4 körperweit ins Blut ausgeschüttet werden. Denn dieser systemische Wert hat nur bedingt mit dem spezifischen Level an Schilddrüsenhormonen in Organen wie Leber, Gehirn und Herz zu tun. Dort beeinflussen Rezeptoren und Transportmoleküle, wie viele Schilddrüsenhormone in individuelle Zellen hinein- und hinaustransportiert werden – und wie sie auf die Funktionen der jeweiligen Organzellen einwirken. Zu verstehen in welcher Weise dieser Prozess geschieht oder gestört ist, kann helfen, beispielsweise Schlaganfall, Herzinsuffizienz (Herzschwäche) oder Hepatopathie (Lebererkrankungen) vorzubeugen bzw. gezielter als bisher zu therapieren.

Um diese lokale Kontrolle von Schilddrüsenhormonen geht es beim SFB LOCOTACT. Geleitet vom Universitätsklinikum Essen (UK Essen) – und mit 13,7 Mio. Euro gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft – forschen darin interdisziplinär Wissenschaftler:innen der Universität zu Lübeck, der Charité – Universitätsmedizin Berlin, dem Helmholtz-Zentrum München, der Universität Leipzig und dem ISAS.

Das Foto zeigt Stefanie Dörr, Doktorandin in der ISAS-Arbeitsgruppe Kardiovaskuläre Pharmakologie, in einem der Labore am Universitätsklinikum Essen. Der Videograf André Zelck, rechts im Bild, hat im Oktober 2023 einige Promovenden des SFB „Local Control of Thyroid Hormone Action – LOCOTACT“ begleitet. Als dieses Foto entstand, war Dörr gerade dabei, mit dem Ultraschallgerät das Herz einer Maus zu untersuchen.

© ISAS

Welcher Rezeptor lässt das Herz „höherschlagen“?

Im Jahr 2023 untersuchte ein Team aus LOCOTACT-Forschenden, darunter Prof. Dr. med. Lars C. Möller (UK Essen) und Prof. Dr. Kristina Lorenz (Leiterin ISAS-Arbeitsgruppe Kardiovaskuläre Pharmakologie), welche der zwei Schilddrüsenhormon-Rezeptoren TRα und TRβ die Rate des Herzschlags steuern und potenziell zu Verdickungen des Herzmuskels führen. Das Interesse galt dabei vor allem dem Verständnis der zugrunde liegenden Prozesse. Denn einerseits können Schilddrüsenhormone über eine Rezeptorbindung direkt auf das Genom der Herzmuskelzellen einwirken, also die Genexpression verändern. Andererseits können sie auch nicht-genomisch, zum Beispiel in die Ionenkanäle der Zellmembran, eingreifen.

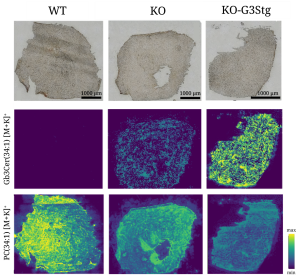

Die Forschenden untersuchten, wie sich eine Behandlung mit T3 bei genetisch veränderten Mäusen auswirkte, denen jeweils einer dieser beiden Rezeptoren (TRα oder TRβ) fehlte. Eine Kontrollgruppe von Mäusen war genetisch unverändert und besaß beide Rezeptoren. Aus den unterschiedlichen Reaktionen der Tiere auf die T3-Therapie konnten die Wissenschaftler:innen ableiten, dass in Mäusen vor allem der Rezeptor TRα den Herzschlag reguliert, und zwar über eine Einwirkung auf das Genom. Indirekt, also nicht-genomisch, kann TRα auch eine Vergrößerung der Herzkammern bewirken. TRβ spielt dabei zwar nur eine unterstützende Rolle, beeinflusst jedoch ebenfalls die Herzschlagrate. Ihre Ergebnisse haben die Forschenden im Jahr 2023 auf bioRxiv als Preprint (Vorabveröffentlichung einer wissenschaftlichen Arbeit, die noch nicht im Peer-Review-Prozess begutachtet wurde) publiziert. Ihre Ergebnisse wurden im Folgejahr auch im Fachjournal Thyroid veröffentlicht.

Lesetipp

Geist, D., Hönes, G.S., Grund, S.C., Pape, J., Siemes, D., Spangenberg, P., Tolstik, E., Dörr, S., Spielmann, N., Fuchs, H., Gailus-Durner, V., Hrabe de Angelis, M., Mittag, J., Engel, D.R., Führer, D., Lorenz, K., Moeller, L.C.

(2024) Canonical and noncanonical contribution of thyroid hormone receptor isoforms alpha and beta to cardiac hypertrophy and heart rate in male mice. Thyroid. https://doi.org/10.1089/thy.2023.0683.

Seltener Gendefekt gibt Einblick in Steuerung der Herzfrequenz

Eine Untersuchungsreihe sorgte für Überraschung unter den Forschenden um Prof. Dr. Jens Mittag (Universität zu Lübeck). Ausgangspunkt dieser Studie waren drei Patient:innen, bei denen der TRα-Rezeptor zwar nicht komplett ausgefallen war, aber durch einen genetischen Defekt weniger als im gesunden Zustand auf Schilddrüsenhormone reagierte. Der Erbdefekt RTHα – der weltweit eins von 40.000 Neugeborenen betrifft2 – führt dazu, dass manche Gewebe selbst bei normalen Blutwerten mit Schilddrüsenhormonen unterversorgt sind. Dies kann Wachstumsverzögerungen und andere Entwicklungsstörungen nach sich ziehen.

Der Defekt lässt sich theoretisch ausgleichen, indem Erkrankte zusätzlich Schilddrüsenhormone (T3) einnehmen. Da der betroffene Rezeptor, TRα, den Herzschlag reguliert, besteht jedoch die Sorge, dass diese potenziell eine Tachykardie (Herzrasen) verursachen. Unerwarteterweise blieb dieser Effekt bei den drei Patient:innen aus. Das veranlasste die Forschenden zu weiterführenden Studien an Mäusen, die darauf hinweisen, dass RTHα nicht nur den Rezeptor selbst betrifft. Der Gendefekt bewirkt auch, dass bestimmte Gene im Herzgewebe weniger aktiv sind als bei Gesunden.

Besonders interessant: Offenbar betrifft dies nicht nur Gene, von denen bereits bekannt war, dass sie die Herzfrequenz steuern (speziell Gene, die beim Kalium- und Kalziumfluss im Herzgewebe mitspielen), sondern auch Gene, die damit bisher nicht in Verbindung gebracht wurden. Die Studie, veröffentlicht im Fachjournal Nature Communications, legt damit nahe, dass der Einfluss der Schilddrüsenhormone auf das Herz komplexer ist als bisher angenommen. Aber es bedeutet auch, dass RTHα-Patient:innen hormonell behandelt werden können, ohne eine Tachykardie zu riskieren.

Lesetipp

Dore, R., Watson, L., Hollidge, S., Krause, C., Sentis, S. C., Oelkrug, R., Geißler, C., Johann, K., Pedaran, M., Lyons, G., Lopez-Alcantara, N., Resch, J., Sayk, F., Iwen, K. A., Franke, A., Boysen, T. J., Dalley, J. W., Lorenz, K., Moran, C., Rennie, K. L., Arner, A., Kirchner, H., Chatterjee, K., Mittag, J.

Resistance to thyroid hormone induced tachycardia in RTHα syndrome.

(2023) Nature Communications 14, 3312 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-38960-1.

Reaktion auf Schilddrüsenhormone: eine Frage des Alters?

Wie vielschichtig Schilddrüsenhormone aufs Herz einwirken, demonstrierte das Dortmunder Team um Lorenz gemeinsam mit weiteren Forschenden um Prof. Dr. Führer-Sakel (UK Essen) bei einer Veröffentlichung im Fachjournal Frontiers in Endocrinology. Bei ihrer Untersuchung ging es darum herauszufinden, welche Folge es haben könnte, wenn Patient:innen mit Herzbeschwerden Schilddrüsenhormone einnehmen.

Dafür gaben die Forschenden T4 in das Trinkwasser von zwölf Monate alten Mäusen, die an den ersten Stadien eines Herzversagens litten. Sie stellten fest, dass die Hormongabe bei den Tieren die Funktionalität des Herzens keineswegs beeinflusste. Das war überraschend, da eine zuvor vom Team veröffentlichte Studie mit acht Wochen alten Mäusen gezeigt hatte, dass geringe Dosen von T4 zu Verbesserungen im Herzen führten (hohe Dosen bewirkten dagegen eine weitere Verschlechterung). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die lokale Kontrolle von Schilddrüsenhormonen im Herzgewebe im Laufe des Lebens verändert. Sollte sich dies auch beim Menschen bestätigen, könnte es bedeuten, dass das Herz im höheren Alter – wenn das Risiko für Herzerkrankungen steigt – weniger direkt auf Schilddrüsenhormone reagiert.

Lesetipp

Kerp, H., Gassen, J., Grund, SC., Hönes, GS., Dörr, S., Mittag, J., Härting, N., Kaiser, F., Moeller, LC., Lorenz, K.*, and Führer, D.* (2024) Cardiac recovery from pressure overload is not altered by thyroid hormone status in old mice. Frontiers in Endocrinology 15:1339741. https://doi.org/10.3389/fendo.2024.1339741.

(* Korrespondierende Autorinnen)

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 424957847-TRR 296.

1https://www.intechopen.com/chapters/85639

2https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4790576/#:~:text=T...impaired%20sensitivity,on%20the%20thyroid%20hormone%20receptor

(Ute Eberle)