Dortmund, 23. Juli 2025

Dr. Ali Ata Tuz hat am Institut für Experimentelle Immunologie und Bildgebung (IEIB) am Universitätsklinikum Essen zu den Ursachen für Immunschwäche nach Schlaganfällen promoviert. Die Forschungsergebnisse, entstanden in Kooperation mit dem ISAS, sind im Journal Nature Cardiovascular Research erschienen. Im Anschluss an seine Promotion führte ihn sein Weg in die Arbeitsgruppe Bioimaging am ISAS. Hier forschte der Mediziner bis Juni 2025 als Postdoktorand an verschiedenen bildgebenden Techniken – darunter beispielsweise die Konfokal- und Lichtblatt-Fluoreszenzmikroskopie , um das Verhalten von Immunzellen zu untersuchen.

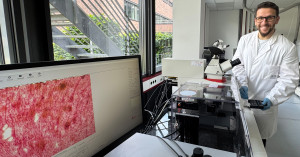

Am Konfokalmikroskop fertigt Dr. Ali Ata Tuz Aufnahmen von Immunzellen in Gewebeschnitten an. Die hochauflösenden Bidler analysiert er später am Computer.

© ISAS / Hannes Woidich

1. Wie führte dich dein Weg aus der Medizin in die anwendungsorientierte Grundlagenforschung?

Tuz: Schon zu Beginn meines Medizinstudiums in der Türkei habe ich mich für die Grundlagenforschung interessiert, besonders die Neurowissenschaft fasziniert mich. Ich möchte wissen, wie unser Gehirn funktioniert. Deshalb habe ich mich bei Forschungsaufenthalten während meines Studiums, zum Beispiel an der Yale University in den USA oder der Universität Heidelberg, mit unterschiedlichen Typen von neurologischen Krankheiten, Hirntumoren oder bestimmten Zelltypen im Gehirn beschäftigt. Auf diesem Gebiet gibt es vieles, was wir noch nicht wissen. Die Kombination von Methoden der Grundlagenforschung mit klinischen Fragestellungen war dabei für mich besonders faszinierend. Über mein Interesse an neurologischer und neuroimmunologischer Forschung bin ich dann zu meiner Promotion in Deutschland gekommen: Ich möchte selbst Versuche planen und durchführen und die unterschiedlichen Forschungsmethoden besser kennenlernen, statt ausschließlich im klinischen Bereich zu arbeiten. Am IEIB in Essen konnte ich für meine Promotion Neurowissenschaften und Bildgebung kombinieren, also die beiden Aspekte, die mich am meisten interessieren. Auch als Postdoktorand am ISAS arbeite ich mit verschiedenen bildgebenden Methoden, wie der Lichtblattfluoreszenzmikroskopie.

2. Wie bist du während deiner Promotion vorgegangen, um den Ursachen für Immunschwäche nach Schlaganfall oder Herzinfarkt auf den Grund zu gehen?

Tuz: Die grundsätzliche Idee meiner Promotion war immer, die Ergebnisse später auch in der Klinik anzuwenden. Auf diesem Forschungsgebiet wusste man schon, dass Patient:innen nach einem Schlaganfall häufig Probleme mit Infektionen haben, was auf eine Immunschwäche hindeutet. Ein wichtiger Teil des Forschungsprozesses ist es, auf Grundlage erster Hypothesen und später auch Ergebnisse immer neue Forschungsfragen zu definieren. Wir haben uns also gefragt, warum diese Immunschwäche auftritt. Wenn wir die Ursache kennen, können wir bestimmte Punkte auf dem Signalweg identifizieren. Für diese sogenannten Targets können Forschende dann gezielt Medikamente entwickeln. Bevor eine Anwendung in der Klinik aber wirklich so weit ist, gibt es noch viele weitere offene Fragen. Zum Beispiel müssen unterschiedliche Zeitpunkte der Medikamentenabgabe nach dem Schlaganfall oder die Dosis der Medikamente noch erforscht werden. Zum Forschungsalltag gehört auch, dass wir häufig anfangs bestimmte Ergebnisse erwarten und dann kommt doch etwas ganz Neues raus.

Lesetipp

Tuz, A.A. Ghosh, S., Karsch, L., Ttoouli, D., Sata, S.P., Ulusoy, Ö., Kraus, A., Hoerenbaum, N., Wolf, J.-N., Lohmann, S., Zwirnlein, F., Kaygusuz, V., Lakovic, V., Tummes, H.-L., Beer, A., Gallert, M., Thiebes, S., Qefalia, A., Cibir, Z., Antler, M., Korste, S., Haj Yehia, E., Michel, L., Rassaf, T., Kaltwasser, B., Abdelrahman, H., Yusuf, A.M., Wang, C., Yin, D., Haeusler, L., Lueong, S., Richter, M., Engel, D.R., Stenzel, M., Soehnlein, O., Frank, B., Solo Nomenjanahary, M., Ho-Tin-Noé, B., Siveke, J.T., Totzeck, M., Hoffmann, D., Grüneboom, A., Hagemann, N., Hasenberg, A., Desilles, J.-P., Mazighi, M., Sickmann, A., Chen, J., Hermann, D.M., Gunzer, M., Singh, V.

(2024) Stroke and myocardial infarction induce neutrophil extracellular trap release disrupting lymphoid organ structure and immunoglobulin secretion. Nature Cardiovascular Research, Jg. 3, Nr. 5, S. 525–540.

3. In deiner Arbeit kombinierst du verschiedene Methoden, wie verschiedene Mikroskopietechniken, Massenspektrometrie oder KI-basierte 3D-Bildanalyse. Welche Rolle spielt interdisziplinare Zusammenarbeit in deiner Forschung?

Tuz: Die Kooperation mit den verschiedenen Arbeitsgruppen hat mir sehr dabei geholfen, Fragestellungen aus verschiedenen Sichtweisen zu analysieren und dadurch bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich habe unter der Leitung von Prof. Dr. Matthias Gunzer, Direktor des IEIB sowie Leiter der Abteilung Biospektroskopie am ISAS, promoviert. Dabei habe ich zum Beispiel viel über unterschiedliche Mikroskopie-Techniken gelernt. In dieser Zeit konnte ich außerdem viel von Wissenschaftler:innen mit unterschiedlichem Hintergrund lernen, die mich zum Beispiel beim Mikroskopieren, der Auswertung von Ergebnissen oder der Planung von Versuchen mit Mausmodellen unterstützt haben. Am ISAS habe ich eng mit den Arbeitsgruppen Bioimaging, AMBIOM und Proteomics kooperiert. Prof. Dr. Anika Grüneboom, die heute meine Arbeitsgruppenleiterin hier am ISAS ist, hat uns zum Beispiel geholfen, Experimente mit dem Konfokal- Mikroskop und dem Lichtblattfluoreszenzmikroskop durchzuführen. Auch mit Kolleg:innen aus der Klinik haben wir viel zusammengearbeitet, weil wir für die Publikation auch Blut und Plasmaproben von Patient:innen untersucht haben.

(Das Interview führte Anna Becker.)