Dortmund, 16. August 2024

Die einzigartige Signatur der Lipide (Fette) entschlüsseln – das ist das Spezialgebiet von Prof. Dr.-Ing. Sven Heiles. Der Leiter der ISAS-Nachwuchsgruppe Lipidomics setzt alles daran, die Biomoleküle zum Beispiel in Gewebe oder Blut detailliert analysieren zu können. Dazu nutzt er ein spezielles bildgebendes Verfahren der Massenspektrometrie. Gemeinsam mit seinem Team und Forschenden der Justus-Liebig-Universität Gießen ist es Heiles erstmals gelungen, die Lipidsignatur von einzelnen Zellen zu entschlüsseln. Welchen Vorteil die Einzelzellanalyse bringt und wieso ausgerechnet Mikrogliazellen den Forschenden als Modell dienten, berichtet der Analytische Chemiker im Interview.

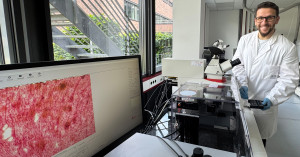

Prof. Dr.-Ing Sven Heiles hat eine Juniorprofessur an der Universität Duisburg-Essen inne und leitet am ISAS die Nachwuchsgruppe Lipidomics.

© ISAS

Welche Informationen verbergen sich in den Lipidsignaturen einzelner Zellen?

Heiles: Das spezifische Muster, das sich aus der Menge, Art und räumlichen Verteilung von Lipiden ergibt, nennen wir Lipidsignatur. Sie liefert uns wertvolle Informationen zum Lipidstoffwechsel, der sich bei gesunden und kranken Menschen unterscheiden kann. Bisher konnten wir die Lipidsignaturen nur für größere Bereiche, zum Beispiel Gewebe- oder Blutproben entschlüsseln. Vor kurzem haben wir dies erstmalig auch für einzelne Zellen geschafft. Am Beispiel von Mikrogliazellen konnten wir in einer Zellkultur zeigen, dass genetisch identische Zellen auf Lipidebene teils völlig unterschiedlich auf eine Stimulation reagieren. Wir haben hier zum Beispiel gesehen, dass Mikrogliazellen, die nicht mehr richtig arbeiten, vermehrt sogenannte Lipidtropfen ansammeln. Diese tropfenförmigen Fettablagerungen und ihre molekulare Zusammensetzung konnten wir mittels bildgebender Massenspektrometrie, AP MALDI-MSI, sichtbar machen.

Warum habt ihr ausgerechnet Mikrogliazellen untersucht?

Heiles: Auch wenn Mikrogliazellen unglaublich spannend sind, ging es uns weniger um die Zellen an sich als um ihre heterogenen Eigenschaften. Es ist bekannt, dass sich genetisch identische Mikrogliazellen auf Transkriptions- und Proteinebene oft stark unterscheiden – und sie deswegen unterschiedliche Phänotypen, also Erscheinungsbilder, aufweisen. Aufgrund vorangegangener Forschung war zu erwarten, dass diese verschiedenen Subtypen auch Unterschiede im Fettstoffwechsel aufweisen. Um das zu zeigen, haben bisher jedoch die technischen Möglichkeiten gefehlt. Wir wollten anhand der Mikrogliazellen herausfinden, ob wir diese Unterschiede mittels AP MALDI-MSI prinzipiell sichtbar machen können. Uns hat natürlich auch die Frage beschäftigt, ob unsere Methode sensitiv genug ist und genügend relevante Stoffwechselprodukte abbilden kann. Die Arbeit hat sich gelohnt. Wir haben den sogenannten Proof-of-Concept geliefert und konnten damit zeigen, dass unser Ansatz geeignet ist, die Subtyp-Heterogenität unter Zellen in Zellkultur zu untersuchen.

Welchen Vorteil bietet AP MALDI-MSI gegenüber anderen bildgebenden Verfahren?

Heiles: Es gibt einige Verfahren, um sich Zellen im Detail bildgebend darzustellen. So zum Beispiel die Fluoreszenzmikroskopie. Mit spezifischen Farbstoffen und den entsprechenden Mikroskopen lassen sich ausgewählte Strukturen sichtbar machen. Dieser Ansatz ist zielgerichtet und ermöglicht die gezielte Visualisierung bestimmter Zellbestandteile. Die Frage ist: Was ist, wenn wir noch gar nicht wissen, was wir sehen wollen oder keine geeigneten Fluoreszenzfarbstoffe existieren? Dann kommt AP MALDI-MSI ins Bild. Wir benötigen keine Farbstoffe und können prinzipiell alles sichtbar machen, was wir ionisieren können. Dazu kommt, dass wir – im Gegensatz zur Fluoreszenzmikroskopie – nicht den Farbstoff, sondern die Biomoleküle direkt sichtbar machen.

Ihr konntet zeigen, dass eure Methode funktioniert. Was sind die nächsten Schritte?

Heiles: Informationen zum Stoffwechsel einzelner Zellen könnten spannend sein, um zum Beispiel mehr Erkenntnisse über sehr heterogene Erkrankungen wie Herzinfarkte oder Tumoren zu gewinnen. Nicht jede Zelle innerhalb eines Tumors ist identisch. Faktoren wie die lokale Umgebung und damit auch die Nährstoffzufuhr können variieren. Jetzt wo wir wissen, dass unsere Methode prinzipiell funktioniert, arbeiten wir bereits daran, uns auch Herz- und Tumorzellen anzuschauen. Langfristig wollen wir aber weg von der Zellkultur und unsere Methode so weit optimieren, dass uns die Einzelzellanalyse auch in komplexen Proben, wie etwa Gewebeschnitten, gelingt. Wenn wir die Nährstoffzufuhr einzelner Zellen unter Realbedingungen besser verstehen, könnte das dabei helfen Krankheitsmechanismen, die mit dem Stoffwechsel der Zellen zu tun haben, aufzuklären. Letztlich zielt unsere Technologie darauf ab, das Grundlagenverständnis für Krankheitsmodelle zu verbessern und so die Entwicklung beispielsweise neuer Therapien mit Partnern aus der Klinik voranzutreiben.

Lesetipp

Müller, M.A., Zweig, N., Spengler, B., Weinert, M., Heiles, S.

(2023) Lipid Signatures and Inter-Cellular Heterogeneity of Naïve and Lipopolysaccharide-Stimulated Human Microglia-like Cells. Analytical Chemistry, 95, 11672 – 11679. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.3c01533.

(Das Interview führten Cheyenne Peters und Luisa Becher.)

Mehr Informationen zur Vorgehensweise der Forschenden gibt es bei ISAS Kompakt unter „Fettige“ Unterschrift: wie Lipidmuster als diagnostisches Werkzeug dienen.