Dortmund, 24. August 2025

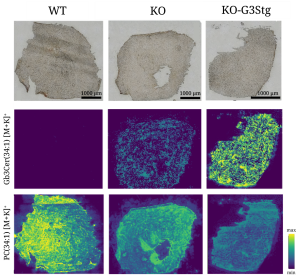

Wie und wo genau entstehen Entzündungen? Kann man die betroffenen Zellen früh identifizieren und Prozesse entschlüsseln, die dazu führen? Ja, in einigen Fällen ist dies möglich. Häufig kommen für diese Untersuchungen bildgebende bioanalytische Methoden zum Einsatz. Dazu gehört beispielsweise auch die bildgebende Massenspektrometrie. Dieses Verfahren kann die räumliche Verteilung von Stoffwechselprodukten oder pharmazeutischen Wirkstoffen in Zellen und Gewebeschnitten sichtbar machen, indem man Intensitäten aus ortsaufgelösten Massenspektrometriedaten mittels Computerprogrammen zu Verteilungsbildern zusammensetzt. Oft entstehen dabei wunderschöne Abbildungen.

Prof. Dr. Sven Heiles hat eine Juniorprofessur an der Universität Duisburg-Essen inne und leitet am ISAS die Forschungsgruppe Lipidomics. Außerdem koordiniert er das Forschungsprogramm MS-Basiertes Imaging.

© Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V.

Doch um für die klinische Forschung relevant zu sein, kann und muss die bildgebende Massenspektrometrie den Schritt weg von qualitativen, hübschen Bildern hin zu absolut quantifizierbaren Aussagen schaffen. Denn aus den Bildern selbst kann man nur einen begrenzten Informationsgehalt ziehen. Dies liegt an unserer menschlichen Farb- und Intensitätswahrnehmung, die uns häufig in die Irre führt. Lipide (Fette) „leuchten“ beispielsweise aufgrund ihrer chemischen Beschaffenheit im Vergleich zu Zuckern in massenspektrometrischen Bildern auf, obwohl die Lipid- und Zuckerkonzentration in manchen Geweben sehr ähnlich ist. Auch wenn der Zuckerstoffwechsel bei vielen gestörten biochemischen Prozessen eine zentrale Rolle spielt, erscheinen Kohlenhydrate in den Bildern so auf den ersten Blick als weniger wichtig. Diese subjektive Verzerrung analytisch zu verstehen und zu korrigieren, stellt eine große Herausforderung in unserem Forschungsbereich dar. Den Informationsgehalt der Aufnahmen objektiv zu erfassen, kann uns nur dann gelingen, wenn wir neben der qualitativen Information, also der Verteilung von Stoffwechselprodukten, auch Erkenntnisse über die relative oder absolute Menge der Substanzen zugänglich machen können. Genau diese quantitative Information liefern uns die massenspektrometrischen Bilder leider nicht ohne Weiteres. Denn die Signalintensität der Stoffwechselprodukte lässt sich nur über Umwege mit der Häufigkeit der Biomoleküle in der Probe in Verbindung bringen.

Am ISAS gehen wir diese Herausforderung in verschiedenen Schritten an. Die relative Quantifizierung für zuckerhaltige Lipide, sogenannte Glykosphingolipide (GSLe), ist uns schon gelungen. Wir können also die relative Änderung der GSLe zwischen einzelnen Gewebestrukturen oder verschiedenen Krankheitszuständen auswerten – in der Bioanalytik kam das beispielsweise schon in Arbeiten zu parasitischen Erregern wie Schistosoma mansoni und der Stoffwechselstörung Morbus Fabry zum Einsatz. Das gelingt uns nur durch genaueste Kontrolle der Probenentnahme, validierte Probenvorbereitung, Standardisierung des Messvorgangs und Validierung der Ergebnisse. Dieses Vorgehen möchten wir nun auf weitere Stoffgruppen ausweiten. Indem wir interne Standards mit bekannter Konzentration als Referenzgröße auf die Probe aufbringen, wollen wir zukünftig auch die Bestimmung der absoluten Menge von Substanzen durch einen Vergleich von endogenen Verbindungen mit internen Standards ermöglichen. Erst wenn diese absolute Quantifizierung gelingt, ließe sich mittels bildgebender Massenspektrometrie für behandelte Person, ohne Vergleich mit Kontrollgruppen, eine Entscheidung über Erkrankungsstadium und Therapieansätze treffen.

Ich bin davon überzeugt, dass hübsche Bilder allein nicht reichen. Nur wenn wir die relative und vor allem absolute Quantifizierung in der bildgebenden Massenspektrometrie etablieren, können wir dazu beitragen, unseren klinischen Partnern wertvolle objektive, messbare Daten zur Verfügung zu stellen.

(Gastbeitrag von Prof. Dr. Sven Heiles)