Dortmund, 11. Januar 2022

Suyuan Chen (30) ist chemischer Biologe und hat sich auf chemische Proteomik spezialisiert. Nach seinem Abschluss am Chengdu Institute of Biology (Chinesische Akademie der Wissenschaften) in organischer Chemie und medizinischer Chemie begann er 2017 seine Promotion am ISAS. Was seine Arbeit in Dortmund ausmacht und wonach er sich aktuell sehnt, berichtet der Gastwissenschaftler im Interview.

Sein ungewöhnlicher Karriereweg führte Doktorand Suyuan Chen aus China nach Dortmund, zur anwendungsorientierten Grundlagenforschung. Am ISAS beschäftigt er sich mit chemischen Analysewerkzeugen.

© ISAS

Du gehörst zur Arbeitsgruppe Proteomics. Woran forschst du derzeit?

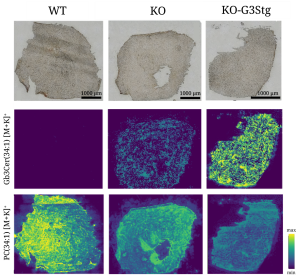

Chen: In unserer Arbeitsgruppe entwickeln wir chemische Analysewerkzeuge, mit denen sich post-translationale Modifikationen von Proteinen erforschen lassen. Außerdem arbeiten wir an der Bildgebung von Biomarkern und erstellen sogenannte Target-Profile (Angriffspunkte) für therapeutische Zwecke. Darunter versteht man krankheitsverursachende Moleküle, an denen Medikamente andocken können. Wir arbeiten auch daran, Off-Targets zu identifizieren. Das sind Bindungsstellen, mit denen Arzneimittelwirkstoffe interagieren, obwohl sie dafür eigentlich nicht gedacht waren. Die Informationen zu Off-Targets können uns dabei helfen, Nebenwirkungen und schwerwiegende Folgen für Patient:innen schon früh in der Medikamentenentwicklung zu vermeiden. Aktuell entwickle ich beispielsweise eine multifunktionale Analysemethode für die Brustkrebsdiagnose.

Warum hast du dich für eine Promotion am ISAS entschieden?

Chen: Eines der interdisziplinären Projekte des ISAS, bei dem es um die Kartierung von Medikamentenbindungsstellen und Off-Targets geht, hat mich fasziniert! Deswegen habe ich mich bei der chinesischen Regierung um ein Stipendium beworben. Teil eines interdisziplinären Projekts zu sein und mit Biolog:innen, Chemiker:innen und Bioinformatiker:innen zusammenzuarbeiten, ist eine der schönsten Seiten meiner Arbeit am Institut.

Wie sieht ein typischer Tag am ISAS Campus bei dir aus?

Chen: Morgens überwache ich im Labor die Synthese chemischer Sonden und nachmittags messe ich biologische Proben mit dem Massenspektrometer, genauer gesagt mit dem Orbitrap™. Abends steht noch die Analyse der Profiling-Daten an. Die Arbeit an einem so interdisziplinären Projekt fordert mich. Man muss gut im Team funktionieren, jederzeit den Mut haben, etwas Neues zu lernen und vor allem offen für andere Sichtweisen sein. Das ist alles natürlich eine Herausforderung, bereitet mir aber auch sehr viel Spaß.

Unterscheidet sich deine wissenschaftliche Arbeit hier von der in China?

Chen: Bevor ich an die Chinesische Akademie der Wissenschaften kam, habe ich Pharmazeutische Technik studiert. Danach war ich medizinischer Chemiker und habe in einer gemeinsamen Abteilung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und eines lokalen Pharmaunternehmens (Chengdu Di'ao Pharmaceutical Group Co. Ltd.) gearbeitet. Dort habe ich mich vor allem auf den klinischen Bedarf in China konzentriert und Krebstherapien entwickelt. In Dortmund identifiziere ich Targets für Krebstherapien. Diese anwendungsorientierte Grundlagenforschung ist die wissenschaftliche Vorstufe von dem, woran ich in China gearbeitet habe. Man könnte sagen, ich schwimme wie ein Lachs gegen den Strom, zurück zur Quelle. In meinem Fall zur Grundlagenforschung. Meine Erfahrungen aus beiden Bereichen ermöglichen es mir, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Für meine Arbeit ist dieses Wissen sehr hilfreich.

Gibt es etwas aus deiner Heimat, das du in Deutschland vermisst?

Chen: Hot-Pot und Mianyang-Reisnudeln! Ich bin in einer sehr ‚würzigen‘ Stadt geboren. Den Geschmack meiner Heimatstadt Mianyang kann ich nirgendwo anders finden.

Du bist Mitglied der Chinesisch-Deutschen Chemiker-vereinigung (CGCA). Eines der Ziele der CGCA ist es, die Wissenschaftskommunikation unter ihren Mitgliedern zu fördern. Wie wichtig ist Wissenschaftskommunikation für dich persönlich?

Chen: Wissenschaftskommunikation ist sehr wichtig und aus meinem beruflichen, aber auch privaten Alltag kaum wegzudenken. Da ich biomedizinische Forschung betreibe, fragen mich seit der Pandemie auch Freund:innen um Rat. Die Pandemie verunsichert die Menschen, die Nachfrage nach wissenschaftlich fundierten Antworten ist groß. Aber auch losgelöst von der jetzigen Ausnahmesituation: Wissenschaftskommunikation kann die öffentliche Wertschätzung und das Verständnis für die Wissenschaft erhöhen. Als Forscher:innen sollten wir also Wert auf eine gute Kommunikation unserer Arbeit und den Dialog mit der Öffentlichkeit legen.

(Cheyenne Peters)