Dortmund, 12. August 2021

Nur zweieinhalb Jahre hat Alexander Knodel für seine Promotion in der Physik gebraucht. Somit war er dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021 zufolge nicht nur etwa zwei Jahre schneller als in den Naturwissenschaften üblich, sondern dabei auch außergewöhnlich jung. Mit seinen 27 Jahren liegt der Dortmunder ganze drei Jahre unter dem Durchschnittsalter bei Promotionen. Am ISAS ist der rasante Wissenschaftler Teil der Arbeitsgruppe Miniaturisierung und forscht an einer optimierten Probenzufuhr für die Massenspektrometrie. Denn bereits vor seiner Dissertation war Knodel klar: Er ist kein typischer Medizinphysiker.

Da ihn außer der klassischen Physik die medizinischen Module und Anwendungsmöglichkeiten interessierten, entschied sich Knodel 2013 dazu, Medizinphysik an der TU Dortmund zu studieren. „In der Klinik später Menschen helfen zu können, hat mich anfangs stark motiviert“, berichtet der Wissenschaftler. Medizinphysiker:innen arbeiten häufig eng mit Ärzt:innen zusammen, um beispielweise Bestrahlungspläne zu erstellen. Im Laufe des Studiums und nach einem Forschungsaufenthalt in den USA entdeckte er jedoch, dass sein Interesse besonders der Plasmaphysik und nicht nur der klinischen Medizinphysik gilt.

Eine unkomplizierte Probenanalyse für den Laboralltag

Für seine Dissertation beschäftigte sich Knodel deswegen mit der Kopplung von Laser-Desorption mit der Plasma-Ionisierung, um analytische und biomedizinische Proben untersuchen zu können. Dabei handelt es sich beispielweise um in Chloroform gelöstes und anschließend getrocknetes Cholesterin. Bei der Laser-Desorption wird diese Probe auf einem speziell gefertigten Substrat mit einem Diodenlaser bestrahlt. Dadurch verflüchtigen sich die Moleküle in die Gasphase. Das entstandene neutrale Desorbat wird anschließend mit einem flexiblen Mikroröhrenplasma (Flexible Microtube Plasma, FµTP) ionisiert, um es mit dem Massenspektrometer analysieren zu können. Ergänzend zu seiner gekoppelten Methode hat Knodel ein Verfahren zur Bildgebung entwickelt. Er nutzt eine eigens entworfene Kupfer-Glass-Struktur mit reinen Kupferspots, auf die Forscher:innen ihre biologische Proben direkt auftragen und untersuchen können. Das ist nicht nur einfach und schnell, sondern erlaubt es auch, die Proben im Laboralltag unter Umgebungsbedingungen und ohne chemische Matrix, also nur die reinen Analyten, zu analysieren.

In vielerlei Hinsicht eine besondere Promotion

Nach seinem Master zweifelte Knodel zunächst daran, überhaupt zu promovieren. Als Arbeitsgruppenleiter und später auch Doktorvater PD Dr. Joachim Franzke ihn ans ISAS einlud und ihm einen Themenvorschlag unterbreitete, fiel ihm die Entscheidung leicht. „Trotz der kurzen Zeit konnte Alexander beindruckende Ergebnisse liefern. Seine Methode könnte sich für zahlreiche biomedizinische Anwendungen eignen, beispielweise um Karzinogene in Leberproben zu finden“, erläutert Franzke. Das junge Alter des technikbegeisterten Forschers und die Dauer sind übrigens nicht das einzige Besondere an dieser Promotion: Von bisher acht Doktorarbeiten im Studiengang, den die TU Dortmund erst seit 2011 anbietet, ist Knodel der erste männliche Promovend.

(Cheyenne Peters)

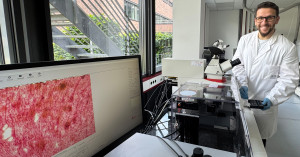

Dr. Alexander Knodel beim Umbau der Vorgängerversion des Laser-Desorptionsaufbaus.

© ISAS