Dortmund, 14. Oktober 2022

In ihren Werkzeugkoffern haben Prof. Dr. Steven Verhelst, Projektleiter in der Arbeitsgruppe Proteomics, und Dr. Daniel Krahn noch reichlich Platz. Sie wollen am ISAS Wissen aus der Chemie und Biologie verbinden, um Krebserkrankungen künftig effizienter und mit weniger Nebenwirkungen als bisher zu bekämpfen. Im Fokus ihrer Arbeiten in der Arbeitsgruppe Proteomics stehen Arzneimittelwirkstoffe, deren Zielmoleküle sie mit neuen chemischen Werkzeugen für die Krebstherapie justieren wollen.

Die Krebsmedizin hat im vergangenen Jahrzehnt eine gewaltige Entwicklung durchgemacht, doch einige Bereiche erfordern weiterhin Handlungsbedarf oder liegen noch im Dunkeln. So sind Metastasen nach wie vor die Haupttodesursache bei Krebspatient:innen. Und während Betroffene um ihr Leben kämpfen, kommen oft andere gesundheitliche Beschwerden dazu: Nebenwirkungen, ausgelöst durch Medikamente, die eigentlich helfen sollen. In manchen Fällen behindern sie sogar die Therapie oder führen zu Begleiterkrankungen. Das Herz-Kreislauf-System leidet unter der Belastung, der es im Alter ausgesetzt ist. Bei Krebspatient:innen kommt hinzu, dass sie, je nach Medikament, ein deutlich erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall oder eine Herzschwäche (Herzinsuffizienz) haben.

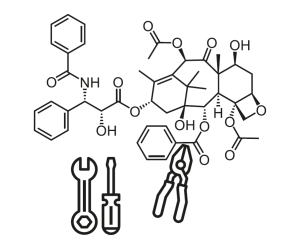

Prof. Dr. Steven Verhelst und Dr. Daniel Krahn forschen in der Arbeitsgruppe Proteomics unter anderem an Methoden, mit denen man Wirkstoffe (z.B. Naturstoffe wie Taxol) auf molekularer Ebene optimieren kann.

© ISAS

Zuerst das richtige Ziel treffen

Beim Forschungsvorhaben rund um das Thema Late Stage Functionalization (LSF) in Chemical Proteomics geht es um sogenannte Target-Effekte im Körper. Jeder Arzneimittelwirkstoff hat ein Ziel (Target), für das er entwickelt wurde. Diese Targets können zum Beispiel Strukturen wie Enzyme, Ionenkanäle oder Rezeptorproteine sein, die an der Entstehung einer Krankheit – in Verhelsts und Krahns Fall Krebszellen – beteiligt sind und zerstört werden sollen. Zwar sind die Moleküle sehr spezifisch, aber es gibt Strukturen (Off-Targets), an denen sie binden, obwohl sie dafür keineswegs gedacht sind. Dieser Off-Target-Effekt äußert sich häufig als qualvolle Nebenwirkung oder Begleiterkrankung für Patient:innen. „Ein besseres Verständnis der Off-Target-Effekte könnte Krebsbehandlungen sicherer und verträglicher machen als bisher. So könnte man künftig Targets für neue Medikamente finden, die Metastasen stoppen oder sogar verhindern“, erläutert Verhelst.

Prof. Dr. Steven Verhelst.

© ISAS

Ein besseres Verständnis von Off-Target-Effekten könnte die Krebstherapie sicherer & verträglicher machen.

Ein chemischer Werkzeugkasten

Die Wissenschaftler haben im Jahr 2021 am ISAS begonnen, an chemischen Werkzeugen zu forschen, mit denen sich erwünschte und unerwünschte Targets identifizieren lassen. Mit den Erkenntnissen aus dieser Entwicklung möchten sie Arzneimittel so verbessern, dass sie ausschließlich die richtigen Targets binden. Dafür benötigen die beiden Chemiker langfristig außer der interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Teams eine ganze Bandbreite an neuen chemischen Komponenten (Sonden), mit denen sie ihre Werkzeugkästen füllen.

Zweifach erhöht ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Erwachsenen, die als Kind oder Jugendliche Krebs überlebt haben, im Vergleich zu Personen ohne Krebserkrankung im Kind- oder Jugendalter. 1

Die Forscher:innen in der Arbeitsgruppe Proteomics nutzen, ähnlich wie Werkzeugbauer, Rohmaterialien, aus denen sie maßgeschneiderte, präzise Werkzeuge herstellen wollen. Nur sind diese Materialien bei ihnen Wirkstoffe, bestehend aus winzigen komplexen Molekülen, anstatt großer Mengen Metall oder Kunststoff. Mit diesen spezifischen chemischen Sonden lassen sich bestehende Krebsmedikamente (etwa auf Basis von Taxol oder anderen Naturstoffen) näher erforschen und verbessern.

Kampf gegen »tödliche Töchter«

Obwohl Krebstherapien heute sehr weit fortgeschritten sind, existiert nach wie vor eine große Gefahr für Patient:innen: Die Streuung von Tumoren, also Krebszellen, die sich vom Tumor lösen und in andere Bereiche des Körpers abwandern. Dort bilden sie Tochtertumore, medizinisch Metastasen. Bei 90 Prozent der hiesigen Krebspatient:innen, die sterben, sind Metastasen die Ursache.

Verhelst und Krahn möchten die entwickelten chemischen Werkzeuge dafür einsetzen, um das Zusammenspiel von Wirkstoffen und beispielsweise Enzymen weiter zu untersuchen. Dadurch wollen sie die bislang wenig erforschten Netzwerke innerhalb der Krebszellen aufdecken. Die Kommunikation in den Krebszellen spielt eine entscheidende Rolle bei der Metastasierung. Die beiden Chemiker vermuten, dass Metastasen verhindert werden könnten, sobald diese Netzwerke ausgeschaltet oder gehemmt werden. Wenn die Dortmunder Forscher:innen gemeinsam mit Onkolog:innen es schaffen, dieses Zusammenwirken von Tumorzellen besser zu durchleuchten, könnte dies ein entscheidender Vorteil im Kampf gegen Krebs sein.

Aus Alt mach Neu?

An dieser Stelle könnte man sich fragen, warum es diese Idee braucht. Warum entwirft man nicht gleich neue Medikamente, deren Moleküle eben die richtigen Targets bzw. keine Off-Targets binden? Die Antwort ist einfach: Auf der einen Seite kennt man laut Krahn einen Großteil der Off-Targets bisher gar nicht. Auf der anderen Seite stünde man bei neuen Molekülen wiederum vor unbekannten Off-Targets. Abgesehen davon dauert die Suche nach geeigneten Wirkstoffen für neue Arzneimittel mehrere Jahre. Und die Mühen versprechen noch lange keinen Erfolg. „Es kann sein, dass man mit dem reinen Ausschluss von Off-Targets in einer Sackgasse endet. Dann hätte man vielleicht ein Molekül, das zwar an keine Off-Targets andockt, das aber auch nicht an den richtigen Targets bindet", sagt Krahn. Solche Moleküle nennt der Forscher eine »tote Kuh«. Wer das Sprichwort kennt, der weiß: Eine tote Kuh kann man nicht melken.

Dr. Daniel Krahn.

© ISAS

Die Arbeiten für die chemischen Sonden könnten dazu beitragen, einen etablierten Arzneimittelwirkstoff einfach, wirtschaftlich und vor allem schnell zu verändern. Hochkomplexe Naturstoffe für die Krebstherapie, deren Moleküle aktuell unerwünschte Off-Targets binden oder instabil sind, könnten sich mit den neuen chemischen Werkzeugen zum Wohle der Patient:innen verbessern lassen.

1 Faber J et al., Burden of cardiovascular risk factors and cardiovascular disease in childhood cancer survivors: data from the German CVSS-study, European Heart Journal, Vol. 39, Nr. 17, 2018, Seiten 1555–1562, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy026z.

(Cheyenne Peters / Sara Rebein)