Dortmund, 15. Juli 2022

Knieprothesen, Hüftimplantate oder Herzschrittmacher – durch den medizinischen Fortschritt gibt es eine Vielzahl an Implantaten, die den menschlichen Körper unterstützen sollen. Stattdessen birgt ein Implantat trotz aller sterilen Vorbereitungen ein Risiko für Infektionen. Um diese zu verhindern, arbeitet Kaja Reiffert, Doktorandin in der Arbeitsgruppe Bio-Imaging an einer vorbeugenden Strategie mithilfe von Silber.

Infektionen entstehen, wenn Bakterien sich auf der Implantatoberfläche ansiedeln – meistens beim Einsetzen während der Operation. Die Bakterien kreieren auf dem Implantat ihr eigenes Milieu und schaffen so die besten Voraussetzungen, um zu wachsen und sich zu vermehren. Es entsteht ein Biofilm, eine Lebensgemeinschaft aus Bakterien. Ist ein Biofilm erst entstanden, ist er sehr stabil und schwierig zu bekämpfen. Antibiotika-Resistenzen erschweren die Behandlung zusätzlich. Entzündetes Gewebe am Implantat verursacht Schmerzen, im schlimmsten Fall droht eine Blutvergiftung. Die Folge: Bei einer Infektion muss das Implantat raus.

Kleine Partikel, große Wirkung

Damit es erst gar nicht zu einer Infektion kommt, untersucht Reiffert die Kombination mit verschiedenen Silberpartikeln. Silberionen besitzen eine antimikrobielle Wirkung. Auf der Oberfläche von Implantaten könnten sie diese vor einer bakteriellen Besiedelung schützen. Um diese antibakterielle Wirkung möglichst effizient zu erzielen, sollten ultrakleine Silberpartikel zum Einsatz kommen. Bei Kontakt mit einem wässrigen Milieu setzen diese die antimikrobiellen Silberionen frei. Die Größe der Partikel spielt hierbei eine entscheidende Rolle, denn beim Kontakt gilt: Je kleiner die Partikel sind, desto größer ist ihre Oberfläche und damit die Freisetzungsrate der Silberionen. „Das kann man sich wie bei einem Würfel vorstellen. Unterteilt man einen großen Würfel in acht kleine, hat man in der Summe eine viel größere Oberfläche als bei einem großen Würfel. Diese Oberflächenerhöhung kann dafür sorgen, dass mehr Ionen ausschüttet werden“, erklärt die 24-Jährige. Die Nachwuchswissenschaftlerin arbeitet mit ultrakleinen Partikeln, die nur ein bis zwei Nanometer groß sind. Sie hofft, dadurch die antimikrobielle Wirkung auf einem Implantat steigern zu können.

Silber, Gold & Platin

Wie Silberpartikel in der Größe von ein bis zwei Nanometern im menschlichen Körper wirken, ist noch unbekannt. „Die erste Frage ist, ob es zu Toxizität im Körper kommen kann, also ob die Silberpartikel für Menschen giftig sind. Es reicht daher nicht, nur die Wirkung auf die Bakterien zu untersuchen. Wir müssen auch beobachten, ob und wie die Silberionen auf menschliche Zellen wirken“, erläutert die Biologin. Die Effekte analysiert sie an sogenannten mesenchymalen Stammzellen, Zellen des Stütz- und Bindegewebes.

Für ihre Dissertation analysiert Kaja Reiffert, wie ultrakleine Silberpartikel bei Implantaten Infektionen, beispielsweise mit Bakterien wie Escherischia coli (E. coli), verhindern können.

© ISAS

Das Besondere bei diesen Stammzellen ist, dass sie sich in verschiedene Zelltypen weiterentwickeln können. Im menschlichen Körper können sie zu Knochen-, Knorpel- oder auch Fettzellen werden. Diese Weiterentwicklung bezeichnen Forscher:innen als Differenzierung der Stammzellen. Platin hat die Eigenschaft, die Differenzierung von Knochenzellen zu fördern, sprich, es hat einen osteogenen promotiven Effekt. Dieser Effekt könnte die Verbindung zwischen Knochen und Implantaten festigen und damit gegen Entzündungen vorbeugen. Aus diesem Grund möchte die Nachwuchsforscherin bei ihrer Dissertation auch die Wirkung von Silber in Kombination mit Platin untersuchen.

Dasselbe gilt für die Kombination von Silber und Gold. Auch für Goldnanopartikel wurden bereits promotive Effekte auf die osteogene Differenzierung beschrieben: „Goldnanopartikel werden bereits intensiv für die biomedizinische Forschung untersucht, weshalb es hierzu auch bereits mehr Erkenntnisse hinsichtlich der chemischen bzw. physikalischen Charakteristika als für Silber und Platin gibt.

Es handelt sich bei diesen Studien aber um deutlich größere Nanopartikel, als wir sie nutzen. Die genauen Effekte von ultrakleinen Goldnanopartikeln sind tatsächlich noch unbekannt. Beim Einsatz ultrakleiner Goldnanopartikel erwarten wir, wie bei Silber und Platin, eine gesteigerte Ionenfreisetzung und somit effizientere Wirkung, die wir zur Optimierung des promotiven osteogenen Effektes nutzen wollen.“

Nanopartikel

Nanopartikel sind Teilchen, die kleiner als 100 Nanometer (nm) sind. Ein Nanometer entspricht einem millionsten Millimeter. Das ist ungefähr 1000 Mal kleiner als der Durchmesser eines Menschenhaars. Bei ultrakleinen Nanopartikeln sprechen Wissenschaftler:innen meist von einer Größe zwischen 1-3 nm.

Kombination von Analysemethoden erforderlich

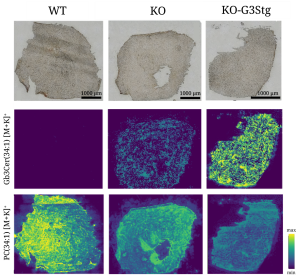

Die Fragen, auf die Reiffert jetzt im ersten Schritt ihrer Forschung eine Antwort finden möchte, sind: Wie gelangen die Silberpartikel in die Zelle und was passiert, wenn die Zellen sie aufgenommen haben? Für ihre Analyse nutzt Reiffert verschiedene Imaging-Techniken. „Mithilfe des Konfokalmikroskops möchte ich herausfinden, ob die Nanopartikel in die Zellen eindringen können und wo deren Lokalisation innerhalb der Zelle ist. Dafür mache ich verschiedene Zellkompartimente mit Fluoreszenzfarbstoffen oder Antikörpern als Marker sichtbar und nutze Fluoreszenz-markierte Nanopartikel“, erklärt die Doktorandin. Da noch unklar ist, ob diese Fluoreszenzmarkierung der Nanopartikel, dessen Aufnahme oder Lokalisation beeinflusst, nutzt Reiffert zusätzlich ein Transmissionselektronenmikroskop. Die Transmissionselektronenmikroskopie kommt ohne Fluoreszenzfarbstoffe aus. Eine Kontrastierung macht abgrenzbare Zellstrukturen, die Organellen, sichtbar. Mit der Transmissionselektronenmikroskopie macht Reiffert hochauflösende Aufnahmen, die für die Darstellung von ultrakleinen Nanopartikeln erforderlich sind. Mit einem Durchflusszytometer möchte Reiffert später auch die Zellpopulationen charakterisieren, um zu klären, wie effizient die Zellen Nanopartikel aufnehmen und wie sich die ultrakleinen Partikel auf die Zellvitalität und Differenzierung auswirken. Die Forscherin resümiert: „Nur, wenn wir verschiedene Analysemethoden kombinieren, erhalten wir alle benötigten Informationen, um die Wirkungsweise der Nanopartikel auf Bakterien und menschliche Zellen und somit deren Eignung für Implantate umfassend untersuchen zu können.“

Über das DFG-Projekt

Kaja Reiffert promoviert an der Universität Duisburg-Essen. Ihre Dissertation trägt den Titel: „Ultrakleine mono- und bimetallische Nanopartikel als mögliche Präventionsstrategie Implantat-assoziierter Infektionen“. Damit leistet sie einen Beitrag zum Forschungsprojekt „Synthese, Struktur und biologische Effekte von ultrakleinen (1-2 nm) bimetallischen Silber-Platin-Nanopartikeln“. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das Projekt unter der Nummer 452179459.

(Nadine Gode)