Dortmund, 21. Oktober 2022

Wie kann ein Stoff, der neurotoxisch ist, also nervenschädigend wirkt, möglicherweise eine positive Rolle in der Behandlung von Alzheimer-Patient:innen spielen? Schwefelwasserstoff heißt die chemische Verbindung, von der hier die Rede ist. Chemische Formel: H2S. Es handelt sich um das Gas, das faule Eier stinken lässt und Faulschlamm entweicht.

Für den Organismus sind schwefelhaltige Verbindungen keineswegs per se schädlich, einige sind sogar unverzichtbar. Wie zum Beispiel zwei Aminosäuren, die der menschliche Körper im Falle von Cystein nur teilweise und bei Methionin überhaupt nicht selbst synthetisieren kann. Als Aminosäuren sind sie Bestandteile zahlloser Proteine. Darüber hinaus sind sie mit ihrem Schwefelatom an anderen zentralen Stoffwechselprozessen beteiligt, deren Bedeutung für lebende Zellen erst in den vergangenen Jahren in den Fokus der Forschung gerückt ist.

Gasotransmitter – kleine Moleküle mit großer Wirkung

So gehört Schwefelwasserstoff zu einer Gruppe von gasförmigen Verbindungen, die innerhalb von Zellen und zwischen ihnen Signale übermitteln können. Zu diesen sogenannten Gasotransmittern zählen neben H2S noch Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffoxid (NO), Distickstoffoxid (N2O) und weitere. Die kleinen anorganischen Moleküle werden in allen Organismen endogen durch enzymatische Prozesse erzeugt, ihre Produktion wird entsprechend ihrer physiologischen Konzentration und Funktion geregelt. Es wird vermutet, dass diese Art zellulärer Kommunikation sehr früh in der Stammesgeschichte der Lebewesen entstand.

Forschungsergebnisse aus den vorangegangenen Jahren haben die Bedeutung der Gasotransmitter und ihre Beteiligung an vielen Regulationsprozessen verdeutlicht. Welche Funktionen sie übernehmen und inwieweit sie überhaupt in Zellen und Geweben wirksam werden können, ist in vielen Fällen noch unerforscht.

Bei Schwefelwasserstoff ist das wissenschaftliche Verständnis jedoch bereits weiter fortgeschritten und die Beteiligung dieses Gasotransmitters an einer Reihe von physiologischen und pathologischen Prozessen in zahlreichen Studien nachgewiesen – nicht zuletzt durch die Arbeit von Dr. habil. Miloš Filipović am ISAS.

„Evolutionäre Konservierung bietet potenziellen Schutz gegen oxidativen Stress“

In Dortmund sucht Filipovićs Arbeitsgruppe ERC-Sulfaging nach Antworten auf die Frage, in welchem Ausmaß H2S-vermittelte Signale an Alterungsprozessen beteiligt sind. „In Kombination mit der ERC- Förderung bietet uns die hier am ISAS etablierte Multi-Omics-Analyse die Möglichkeit, die Rolle von Schwefelwasserstoff bei der normalen Hirnfunktion und deren Beeinträchtigung wie bei Alzheimer detailliert untersuchen zu können“, erklärt Filipović.

Der Begriff »Sulfaging« setzt sich aus den beiden englischen Wörtern Sulfur (Schwefel) und Aging (Altern) zusammen, die beide einen Schwerpunkt des ERC-Grants benennen. Zudem weisen sie indirekt auf die Art der Reaktion hin, bei der die Aminosäure Cystein eine zentrale Rolle spielt. Das Cystein-Molekül enthält zwei funktionelle Gruppen, neben einer Aminogruppe (NH2) eine Thiol-Gruppe (SH). In der Zelle wird Schwefelwasserstoff aus L-Cystein durch drei Enzyme synthetisiert: Cystathionin-gamma-Lyase (CSE), Cystathionin-beta-Synthase (CBE) und Mercaptopyruvat-Schwefeltransferase (MPST). Alle drei sind in verschiedenen Gewebetypen und Organen nachzuweisen, auch im Gehirn.

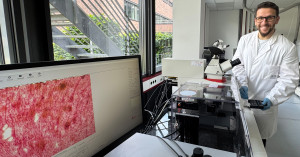

Dr. habil. Miloš Filipovićs Forschung zur Stoffwechselbiochemie liefert wichtige Erkenntnisse, um künftig altersbedingte Erkrankungen besser diagnostizieren und therapieren zu können.

© ISAS

Das freigesetzte H2S verbindet sich gern und schnell mit den schwefelhaltigen Thiol-Gruppen der Aminosäuren in den Proteinen aus der Umgebung. Dies führt zu einer Konformationsänderung der Proteinmoleküle und geht mit einer veränderten biologischen Aktivität einher. Die posttranslationale Modifikation von Proteinen, die durch den Transfer eines Schwefelatoms ausgelöst wird, bezeichnet man als Sulfhydratisierung oder Persulfidierung. Persulfidierte Cysteine sind widerstandsfähiger gegen oxidative Schäden. Dieses grundlegende Regulationsprinzip ist in allen Zellen weit verbreitet. „Wir glauben, dass es sich um eine evolutionär konservierte Möglichkeit handelt, sich vor oxidativem Stress zu schützen“, sagt der Biochemiker.

H2S beeinflusst die Hirnfunktion

Für die Annahme spricht auch der Einfluss, den H2S auf mehrere essenzielle physiologische Funktionen und Abläufe im Körper ausübt, wie etwa Blutdruck, Immunsystem, Alterungsprozesse oder die Signalübertragung im Gehirn. Dies lässt sich anhand von Störungen der normalen Abläufe dieser Regulation nachweisen. So gelang es der Arbeitsgruppe im Jahr 2021, Unregelmäßigkeiten in der Proteinpersulfidierung und im H2S-Stoffwechsel als Kennzeichen neurodegenerativer Erkrankungen wie Morbus Parkinson und Chorea Huntington zu identifizieren. Im Verlauf dieser Erkrankungen sterben aus unterschiedlichen Gründen nach und nach Nervenzellen im Gehirn ab. Alterungsprozesse und der Abbau von Nervenzellen werden außerdem von einer verminderten Persulfidierung und Cystein-Synthese begleitet.

Alzheimer ist die mit Abstand häufigste Form der Demenz und führt unausweichlich zu massivem Gedächtnisverlust, Sprachproblemen, starken Einschränkungen der motorischen und geistigen Leistungsfähigkeit sowie zum vorzeitigen Tod. Es ist inzwischen erwiesen, dass die Persulfidierung von Proteinen in Nervenzellen eine zentrale Rolle spielt, dieser Effekt jedoch bei Alzheimer abgeschwächt ist. Die entsprechende Veröffentlichung, an der das Team von Filipović beteiligt war, erschien 2021 in Proceeding of the National Academy of Sciences. Typische pathologische Veränderungen bei Alzheimer sind die extrazelluläre Ablagerung von sogenannten Amyloid-Plaques sowie von Neurofibrillen (neurofibrillary tangles, NFTs), die im Zytoplasma der Nervenzellen größere Filamente in einer Helixstruktur bilden. Zentraler Bestandteil der NFTs ist das τ- oder Tau-Protein. Es reguliert die Stabilität der Mikrotubuli in den Zellen und ist damit für die Entwicklung und die Stabilität des Zytoskeletts unverzichtbar. Bei Alzheimer-Patient:innen dagegen ist das Tau-Protein durch eine Mutation verändert. Es ist dadurch unlöslich, abnorm stark phosphoryliert und nicht mehr in der Lage, an die Mikrotobuli zu binden.

Lesetipp:

Giovinazzo D, Bursac B, Sbodio JI, Nalluru S, Vignane T, Snowman AM, Albacarys LM, Sedlak TW, Torregrossa R, Whiteman M, Filipović MR, Snyder SH, Paul BD. Hydrogen sulfide is neuroprotective in Alzmeimer’s disease by sulfhydrating GSK3ß and inhibiting hyperphosphorylation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, Vol. 118, Nr. 4. https://doi.org/10.1073/pnas.2017225118

Gestörte Signalübertragung bei Alzheimer

In ihrer PNAS-Publikation weisen die Autor:innen nach, dass die Regulation des H2S-Stoffwechsels und die damit verbundene Signalübertragung via Persulfidierung bei altersbedingten Krankheiten wie Alzheimer gestört ist. In gesunden Nervenzellen steht das Tau-Protein mit CSE in Wechselwirkung und regt das Enzym dazu an, mehr H2S zu produzieren. Dies hemmt wiederum ein weiteres Enzym, die Glykogen-Synthase-Kinase-3-beta (GSK3β), das hauptverantwortlich für die Regulation der Tau-Phosphorylierung ist. Untersuchungen mit einer CSE-Mutante und einem Alzheimer-Maus-Modell stützen diese Erkenntnis. Die messbar verminderte CSE-Aktivität im Hirn führt zu einer gesteigerten Kinase-Aktivität, einer höheren Tau-Phosphorylierung und einer stärkeren Aggregation von Neurofibrillen. Auch die Gehirne verstorbener Alzheimer-Erkrankter weisen signifikant niedrigere CSE-Spiegel auf als diejenigen von alzheimerfreien Personen.

Was ist Persulfidierung?

Wenn der Mensch altert, oxidieren die Proteine in seinen Zellen. Der Grund dafür ist der Kontakt mit Wasserstoffperoxid, einem Abfallprodukt im menschlichen Stoffwechsel. Hier kommt Schwefelwasserstoff ins Spiel und schützt die Proteine vor eben dieser Oxidation. Diese chemische Reaktion nennt sich Persulfidierung. Um Alterungsprozesse künftig zu verlangsamen oder altersbedingte Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson aufzuhalten, entschlüsselt Filipovićs Team unter anderem die Mechanismen der Schwefelwasserstoff-Aktionen in den Zellen. Unterstützt werden die Forscher:innen bei ihrer Analyse der Persulfidierung von Fadenwürmern. Caenorhabditis elegans, ein gerade mal ein Millimeter langer, in der Altersforschung beliebter Wurm, spielt auch in Filipovićs Labors eine große Rolle.

Weniger Kalorien, dafür mehr CSE & Persulfidierung

Könnte das Enzym CSE bzw. könnten höhere H2S-Konzentrationen also eine Stellschraube sein, um Alterungsprozesse im Gehirn, wenn schon nicht aufzuhalten, so doch zu bremsen? „Immerhin haben wir in Versuchen mit Alzheimer-Mäusen die geistigen Fähigkeiten steigern können, wenn wir durch einen Spender von außen H2S zugeführt haben“, resümiert Filipović. Es gibt derweil zwar noch keine Medikamente, die die CSE-Aktivität steigern könnten. Doch der Biochemiker weiß von einigen Pharmaunternehmen, die an der Entwicklung entsprechender Wirkstoffe arbeiten. Dabei könnte es eventuell viel einfacher gehen: durch eine reduzierte Kalorienzufuhr, also eine geringere Nahrungsaufnahme. Filipović: „Wir haben schon in einer früheren Arbeit gezeigt, dass weniger Kalorien ein Mehr an CSE und Persulfidierung bewirken.“ (Zivanovic et al., Cell Metabolism, 2019). Bei Untersuchungen mit verschiedenen Tiermodellen führte dies zu einer Lebensverlängerung.

(Dr. Thomas Krämer)

Für dieses Projekt wurden Fördermittel des Europäischen Forschungsrats (ERC) im Rahmen des Programms der Europäischen Union für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ bereitgestellt (Finanzhilfevereinbarung Nr. 864921).