Dortmund, 27. Januar 2023

Das Verhalten von Zellen im normalen, regenerativen und pathologischen Kontext verstehen und vorhersagen – das sind die Ziele des Allen Institute for Cell Science (Seattle, USA). Dafür entwickelt die Non-Profit-Forschungsorganisation mehrskalige visuelle Modelle der Zellorganisation, -dynamik und -aktivität. Ihre Software-Programme sind weltweit für Forschende frei zugänglich (Open Source). Sie sind Teil des Allen Cell Explorer, einem Datenportal für Zellen, Zellbiologie, Daten und Tools. Das Portal gibt einen Einblick in die organisatorische Vielfalt menschlicher Stammzellen und liefert passende offene Daten, Zelllinien, Plasmide und Modelle. Um menschliche Stammzellen aus dem Reagenzglas, sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen, geht es in einer kürzlich veröffentlichten Publikation in Nature.

Wie diktiert eine Untergruppe exprimierter Gene den zellulären Phänotyp – also die sichtbaren Eigenschaften von Zellen? Die Antwort auf diese Frage zu finden ist für Forschende eine beträchtliche Herausforderung, weil eine große Anzahl beteiligter Moleküle, ihre Kombinatorik und die Fülle der zellulären Verhaltensweisen diesen Phänotyp bestimmen. Wissenschaftler:innen am Allen Institute for Cell Science ist es kürzlich gelungen, auf Basis von Datensätzen zu 200.000 lebenden Zellen in 3D und einem Umfang von 25 Schlüsselstrukturen ein Framework zur Analyse der integrierten intrazellulären Organisation und ihrer Variationen in menschlichen iPS-Zellen zu entwickeln.

Als Framework bezeichnet man Software, mit deren Hilfe Entwickler:innen Computeranwendungen aufbauen können. Das am Allen Institut for Cell Science entwickelte Framework ermöglicht es, Analysesoftware zu programmieren, die Rohbilddaten der iPS-Zellen und ihren Strukturen in dimensionsreduzierte, quantitative Auswertungen umzuwandeln.

Dr. Susanne Rafelksi ist Biochemikerin und seit 2020 stellvertretende Direktorin der wissenschaftlichen Programme am Allen Institute for Cell Science.

Wie genau das Framework die Analyse der Stammzellen voranbringen soll, wird Dr. Susanne Rafelski am 7. Februar bei ihrem Vortrag „Integrated intracellular organization and its variations in human iPS cells“ am ISAS vorstellen.

Dienstag, 7. Februar

10.30 Uhr

Webex

https://t1p.de/rk032

Meeting-ID: 2730 175 0712

Passwort: uMegm3Dw5B5

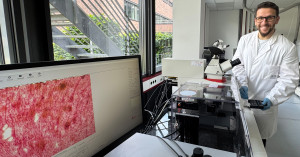

Rafelski ist die stellvertretende Direktorin der wissenschaftlichen Programme am Allen Institute for Cell Science – und korrespondierende Autorin des Nature-Papers. Das ISAS hat eine Kooperation mit dem Allen Institut for Cell Science. Federführend ist hier die Arbeitsgruppe AMBIOM um Jianxu Chen. Der 34-Jährige war vor seiner Tätigkeit am ISAS vier Jahre beim Allen Institute für Cell Science und an der Publikation in Nature beteiligt.

(Sara Rebein)