Dortmund, 2. Februar 2022

Fünf Jahre ist es jetzt her, dass Mohammad Ibrahim Alwahsh als Austauschstudent nach Deutschland gekommen ist. Damals machte er seinen Master in Pharmakologie an der Al Zaytoonah University of Jordan. Die Qualität der Forschung in Deutschland beeindruckte ihn so sehr, dass er sich dazu entschied, hier zu promovieren. Seit 2018 arbeitet der 27-jährige an Methoden der analytischen Toxikologie, um die Behandlung einer seltenen Krebsart der Thymusdrüse zu verbessern. Mit Erfolg – kürzlich ist es Alwahsh und seinen Kolleg:innen am ISAS und der Universität Heidelberg gelungen, mit ihrer Methode erstmals die live Reaktion auf Chemotherapeutika in 3D-Modellen zu messen. Außerdem konnten sie mögliche Therapieoptionen für Patient:innen mit Thymomen und Thymuskarzinomen aufzeigen.

Thymome und Thymuskarzinome sind Tumore in der Thymusdrüse, einem zentralen Organ des lymphatischen Systems und somit der Immunabwehr des Menschen. Beide sind sogenannte Thymusepitheltumoren (TETs). Nach Angaben der Amerikanischen Gesellschaft für klinische Onkologie (American Society of Clinical Oncology, ASCO) aus dem Jahr 2021 erhalten in den USA jährlich etwa 400 Menschen die Diagnose Thymom. Nach Informationen der ASCO sind Thymuskarzinome noch seltener und machen etwa 20 Prozent der Thymustumore aus. Seltene Erkrankungen wie diese stellen Forscher:innen häufig vor ein großes Problem: „Thymome und Thymuskarzinome sind so rar, dass es schwierig ist, menschliche Gewebeproben zu finden“, erklärt Alwahsh. Deswegen kultiviert er die Krebszellen im Labor.

Der 27-Jährige baut die Tumore als kugelartige 3D-Gebilde, sogenannte Sphäroide oder Organoide, nach. „Das Tückische bei der Therapie von Krebs sind die physiologisch anderen Bedingungen tief im Inneren eines Tumors, die dazu führen, dass sich Tumorzellen dort anders verhalten, als an dessen Oberfläche“, betont Alwahsh. 3D-Modelle können diesen Prozess imitieren – und sind damit in puncto Reaktion auf Arzneimittel realistischer und hartnäckiger als gängige zweidimensionale Modelle. Alwahsh zufolge ist es deswegen besser, neue Therapien für TETs im Labor (in-Vitro) nicht nur an 2D-, sondern auch an 3D-Modellen zu testen, bevor sie bei Tieren oder Menschen (in-Vivo) zum Einsatz kommen. Der Pharmazeut verwendet dabei eine Methode der Kernspin-Magnetresonanz-Spektroskopie (nuclear magnetic resonance, NMR), die er während seiner Promotion in der Gruppe Bioresponsive Materials am ISAS entwickelt und patentiert hat.

Stündliche Updates zur Wirkung eines Medikaments dank NMR-Spektroskopie

Bisher mangelte es an einer Methode, um live zu analysieren, wie die 3D-Modelle auf Medikamente wie Chemotherapeutika reagieren. Alwahshs Analyseverfahren ermöglicht es, die Stoffwechselprodukte (Metabolite) eines lebenden 3D-Tumormodells nach Einsatz des Arzneimittels über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Er kann über eine Sonde Chemotherapeutika in die Sphäroide injizieren und live beobachten, wie die Zellen reagieren. Über zwei Tage misst das NMR-Spektrometer stündlich die Stoffwechselaktivität der Zellen, sodass der Forscher erkennen kann, wie das Medikament sie beeinflusst. Besonders spannend und neu: Der Wissenschaftler kann die Stoffwechselprodukte mit bestimmten Arealen im Tumor in Verbindung bringen. So kann er die Medikation entsprechend anpassen, um sicherzustellen, dass sie nicht nur die äußeren Zellen des Tumors angreift, sondern auch die hartnäckigen, möglicherweise schlafenden Zellen im Inneren.

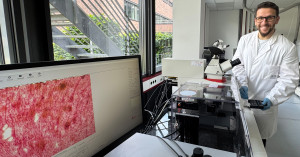

Das Sphäroid bzw. Organoid im gläsernen Inkubator ist so winzig, dass Alwahsh es mit bloßem Auge kaum erkennen kann.

© ISAS

Forschungsprogramm Biomarker

Die Arbeiten, die Alwahsh und seine Kolleg:innen am ISAS durchgeführt haben, entstanden im Forschungsprogramm Biomarker. Ziel aller Arbeiten in diesem Forschungsprogramm ist es, Biomarker für eine Frühdiagnostik oder personalisierte Therapie mithilfe einer Kombination aus verschiedenen Messverfahren zu ermitteln. Zuverlässige Marker erweitern in der modernen Medizin die Möglichkeiten der evidenzbasierten Diagnostik, die eine differenzierte und individuelle Therapie erlaubt.

„Eine der Stärken unserer Methode ist, dass die Sphäroide unzerstört bleiben“

Alwahshs Projekt ist ein interdisziplinäres, das nur durch die Arbeitsgruppen-übergreifende Zusammenarbeit überhaupt möglich war, betont er: “Teamwork war in diesem Projekt wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Neben mir als Pharmazeut waren Ärzte, Ingenieure, Chemiker und Physiker an dem Projekt beteiligt.“ Denn damit der Tumor die zweitägigen Messungen überleben kann, mussten sich die Forscher:innen eine komplexe Lösung einfallen lassen. Außerhalb des NMR-Spektrometers befindet sich ein Inkubator-ähnlicher Apparat, der während der Analysen die optimale Temperatur und Sauerstoffsättigung für das Wachstum der Tumorzellen garantiert. Ein Mikrochip versorgt den Tumor mit Nährstoffen und dem zu testenden Medikament. So stellen die Wissenschaflter:innen die Situation im menschlichen Körper optimal nach. „Eine der Stärken unserer Methode ist, dass die Sphäroide bei der Messung unzerstört bleiben“, fügt Alwahsh hinzu. Nach den Analysen können die 3D-Modelle in einem Inkubator außerhalb des NMR-Spektrometers weiter wachsen – bis die Forscher:innen neue Tests durchführen.

Berücksichtigung optischer Parameter in zukünftigen Analysen

Ende 2021, kurz nach der Geburt seines Sohnes, feierte Alwahsh auch die Abgabe seiner Dissertation. Doch das ist für den jungen Vater kein Grund, sich auf seinen Erfolgen auszuruhen. Derzeit arbeitet er daran, die ermittelten Therapiemöglichkeiten zu validieren. Außerdem möchte Alwahsh eine neue Technik etablieren, die bildgebende Verfahren wie die Fluoreszenzmikroskopie in seine Methode integriert. So möchte er künftig auch optische Parameter in seine Analysen einbeziehen. Ein Stipendium der jordanischen Al Zaytoonah Universität für seine Dissertation brachte Alwahsh zum ISAS und zu der Erkenntnis: Wo auch immer sein zukünftiger Weg ihn hinführen wird, auch weit weg von zu Hause, weit weg von seinen Verwandten und Freunden, kann er sich als Wissenschaftler verwirklichen.

Cheyenne Peters