Dortmund, 29. September 2021

Die koronare Herzkrankheit (KHK, auch kardiale Ischämie genannt) ist laut Weltgesundheitsorganisation weltweit die häufigste Todesursache. Sie tritt auf, wenn das Herz zu wenig durchblutet wird und der Herzmuskel nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden kann. Eine daraus resultierende plötzliche, schwere Verstopfung der Herzarterien kann beispielsweise zu Herzrhythmusstörungen oder einem Herzinfarkt führen.

Der Sonderforschungsbereich (SFB) 1116 ‚Master Switches bei kardialer Ischämie‘ der Deutschen Forschungsgemeinschaft, an dem auch ISAS-Wissenschaftler:innen beteiligt sind, untersucht die Phase nach einem akuten Infarkt anhand molekularer Mechanismen. Ziel ist es, neue therapeutische Ansätzen zu finden. Damit sollen Komplikationen und Spätfolgen des Herzinfarkts, wie eine dauerhafte Herzschwäche, in Zukunft vermindert werden. Seit November 2018 (und damit zum Beginn der zweiten Förderperiode von vier Jahren) ist das ISAS Teil des Zusammenschlusses der 15 Forschungsgruppen aus Düsseldorf und Dortmund.

Einblick in die Prozesse nach einem Herzinfarkt

Die Forscher:innen am ISAS wollen neue therapeutische Zielstrukturen, wie bestimmte Stoffwechselvorgänge oder Zellfunktionen, finden. Die namensgebenden ‚master switches‘ spielen eine entscheidende Rolle im Genesungsverlauf nach einer kardialen Ischämie. „Trotz zahlreicher Studien ist die Regulation und Wirkweise verschiedener Aktivierungstrigger von Rezeptoren im Herzen noch unklar. Wir haben ein Protein identifiziert, das einen eigenen Aktivierungsmodus einleiten kann“, berichtet Prof. Dr. Kristina Lorenz. Unter ihrer Leitung forschen am ISAS Wissenschaftler:innen der Arbeitsgruppe Kardiovaskuläre Pharmakologie am Raf-Kinase-Inhibitor-Protein (RKIP) und seinen herzschützenden Eigenschaften. Sie untersuchen, wie RKIP sogenannte Beta-Adrenozeptoren aktiviert. Letztere sind maßgeblich an der Muskelfunktion des Herzens beteiligt. Die im vergangenen Jahr gewonnenen Erkenntnisse können dabei helfen, bereits bekannte Medikamenten-Zielstrukturen zu optimieren und neue Therapiestrategien zu entwerfen. Demnach könnte beispielswiese das Herz-Kreislauf-System nach einem Infarkt so medikamentös stabilisiert werden, dass die Kontraktionskraft des Herzen trotz geringerer Nebenwirkungen gesteigert werden kann.

ISAS stellt Multiomics-Methoden bereit

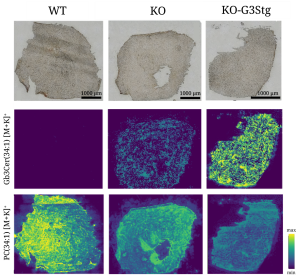

Die ISAS-Arbeitsgruppe Proteomics stellt die experimentellen Modelle sowie die Massenspektrometrie-basierten Technologien für die Analyse zur Verfügung. So unterstützt das Institut das Projekt SFB 1116 mit Multiomics-Methoden bei der Entschlüsselung der Krankheitsmechanismen. Im Jahr 2020 haben die Wissenschaftler:innen beispielsweise gemeinsam mit anderen Forscher:innen das Gewebe von Mäusen, die unter verschiedenen Fütterungsbedingungen gelebt haben, analysiert. Sie konnten außerdem eine Methode zur Quantifizierung verschiedener Formen von CD73, einem Enzym, das das Herz nach einem Infarkt vor einer unkontrollierten Entzündungsreaktion schützt, in humanen Zellen entwickeln. Im Herbst 2020 wurde außerdem eine Liquid Extraction Surface Analysis (LESA™) am ISAS installiert. Diese erlaubt eine tiefergehende massenspektrometrische Analyse. Damit wollen die Forscher:innen zukünftig Gewebe nach einem Infarkt untersuchen, um einen tieferen Einblick in die Mechanismen der kardialen Ischämie zu erhalten.

(Cheyenne Peters)

Für ihre Forschung pendelt Prof. Dr. Kristina Lorenz zwischen Dortmund und Würzburg, wo sie das Institut für Pharmakologie und Toxikologie an der Julius- Maximilians-Universität leitet.

© ISAS / Hannes Woidich