Dortmund, 7. Februar 2024

Wollen Forschende komplexe Proben mittels Massenspektrometer untersuchen – etwa die Blutproben von Patient:innen – stehen sie vor einer Hürde. Die Substanzen, die darin analysiert werden sollen, sind oft fundamental verschieden. Zum Beispiel sind manche chemisch polar aufgebaut, andere hingegen unpolar. In der Praxis bedeutet dies bislang, dass Forschende die Stoffe nicht in einem einheitlichen Arbeitsgang nachweisen können, sondern die Probe aufwändig zwei Mal auswerten müssen. Doch Forscher am ISAS hat während seiner Promotion eine Methode entwickelt, mit der auch wenig polare Substanzen – etwa der wichtige Biomarker Cholesterin – in einer gängigen massenspektrometrischen Analyse für polare biologische Stoffe gleich miterfasst werden.

Die Massenspektrometrie ist eine zentrale Nachweismethode der Medizinforschung, denn sie erlaubt akkurat zu untersuchen, welche biologischen Stoffe etwa in Urin-, Blut- oder Speichelproben stecken. Dafür werden die Inhaltsstoffe – gewöhnlich handelt es sich um Moleküle – sowohl in die Gasphase überführt als auch ionisiert, dann durch ein elektrisches Feld beschleunigt und gemäß ihres Masse-zu-Ladungsverhältnisses aufgetrennt. Aus den entstehenden Signalen lässt sich ablesen, was in der Analytlösung enthalten war und in welchen Mengen.

„Für flüssige biologische Proben haben sich vor allem zwei Methoden etabliert: die Elektrospray-Ionisierung sowie Plasmaionisierungs-Techniken“, sagt Dr. Daniel Foest, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Miniaturisierung. Bei der Elektrospray-Ionisierung wird die Probe mit einem Lösungsmittel vermengt und durch eine Metallkapillare geleitet, deren Spitze unter Spannung steht, wodurch sich – mithilfe einer Gegenelektrode – ein elektrisches Feld aufbaut. Die aus der Nadelspitze ausströmende Lösung zerfällt darin in eine Wolke feiner Tröpfchen, die sich gegenseitig elektrostatisch abstoßen – der sogenannte Taylor-Kegel oder Taylor-Cone. Die Tröpfchen zerfallen immer kleiner, bis nur noch schwebende, ionisierte Analytmoleküle übrigbleiben, die ins Massenspektrometer geleitet werden. Bei der Plasmaionisierung wiederum wird die Lösung in einem mehrere hundert Grad heißen Thermospray verdampft und anschließend vom Plasma ionisiert. Grob gesprochen entstehen die Ionen bei der Elektrospray-Ionisierung also in der flüssigen Phase, bei der Plasmaionisierung dagegen in der Gasphase.

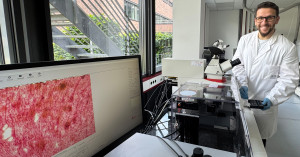

Dr. Daniel Foest ist Chemiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Miniaturisierung. In seiner Hand hält er ein Papier mit einer Leberprobe, die er am Massenspektrometer untersucht.

© ISAS/ Hannes Woidich

„Eine komplexe Probe, wie eine Blut- oder Leberprobe, enthält viele wasserlösliche und damit polare Stoffe, bei denen die Elektrospray-Ionisierung gut funktioniert“, erläutert der heute 38-Jährige. Aber im Zweifelsfall stecken darin auch unpolare Lipide, für die sich wiederum die Plasmaionisierung bewährt hat. Das heißt: „Untersuchen wir eine komplexe Probe mit der Elektrospray-Massenspektrometrie, sind wir immer auf einem Auge blind, weil wir nur einen Teil der enthaltenen Substanzen sehen.“

Doppelte Analysen kosten Zeit

Oft müssten Forschende komplexe Proben deshalb im Duplikat untersuchen: erst mit dem Elektrospray, dann noch einmal mit einer Plasmaionisierung. „Das kostet viel Zeit“, sagt der Chemiker. Weil das Massenspektrometer zwischen den beiden Analysegängen umgerüstet und neu kalibriert werden muss, kann die Messung einer einzigen komplexen Probe schnell mehr als einen halben Tag beanspruchen. „Oder man stellt zwei Geräte hin, was aber je nach Einsatzort zu teuer ist.“ Ein Massenspektrometer kann schnell mehrere hunderttausend Euro kosten.

Bereits seit Jahrzehnten suche die Medizinforschung deshalb nach einer Möglichkeit, die beiden Methoden zu vereinen, sagt Foest. Da sie aber gegensätzliche Bedingungen erfordern, erwies sich das bisher als schwierig. „Einerseits darf man bei der Elektrospray-Ionisierung nicht heizen, weil die Aerosole im Taylor-Kegel sonst zu schnell verdampfen und der Sprühprozess unterbrochen wird. Andererseits brauchen wir für die Plasmaionisierung Hitze“, sagt Foest, der erstmals vor rund zehn Jahren ans ISAS kam, um sein Bachelorprojekt im Fachhochschulstudiengang Chemie abzuleisten. Die Arbeit gefiel ihm so gut, dass er beschloss, auch eine Promotion am Institut anzustreben. Foest wechselte an die Universität Wuppertal und kehrte bereits während seines Masterstudiengangs immer wieder ans ISAS zurück.

Plasmabasierte Ionisierung vereinfacht Cholesterin-Analyse

Während seiner Dissertation nun fiel dem Nachwuchswissenschaftler etwas auf. Er untersuchte eine Leberprobe am Massenspektrometer mit der Paper Spray Ionisierung, einer Elektrospray Variante, bei der Papier die sonst eingesetzte Metallkapillare ersetzt. „Ich machte eine Langzeitmessung und als das Papier irgendwann aufhörte zu sprühen, weil das Lösungsmittel ausging, sah ich, wie sich eine Corona-Entladung bildete, also eine Plasma-basierte Ionisierung. Das war meines Wissens nie zuvor beobachtet worden,“ berichtet Foest, der seine Entdeckung im Fachjournal Analytica Chimica Acta veröffentlichte.

Foest, D., Knodel,A., Brandt, S., Franzke, J.

(2022). Coupling paper spray ionization with the flexible microtube plasma for the determination of low polar biomarkers in mass spectrometry. Analytica Chimica Acta, 1201, 339619. https://doi.org/10.1016/j.aca.2022.339619.

Bei der Paper Spray Ionisierung, einer Elektrospray-Variante, ersetzt Papier die sonst eingesetzte Metallkapillare. Das in Kombination verwendete flexible Mikroröhrenplasma (vorne im Bild) ermöglicht die massenspektrometrische Analyse von Substanzen, die allgemein nicht mittels Paper Spray analysiert werden können.

© ISAS/Hannes Woidich

Zwar waren die Signale, die Foest beobachtete, anfänglich nur schwach. Doch der damalige Doktorand stellte fest, dass er sie verstärken konnte, indem er zum Paper Spray eine in der Miniaturisierung entwickelte Plasmaquelle hinzufügte. „Dies half auch den Ionisierungsprozess zu verstehen, denn ein Teil der Probe setzt sich am Inlet des Massenspektrometers ab und desorbiert wieder, um dann vom Plasma nachträglich ionisiert zu werden“, erklärt er.

Sehr gut funktioniert das etwa bei Cholesterin, wie Foest getestet hat. Dieses Molekül ist in der Medizin zentral, da es sich an zahlreichen Zellprozessen beteiligt und bei der Diagnose vielerlei Krankheiten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis zu Prostatakrebs als Biomarker dient. Als eine weitestgehend unpolare Verbindung ließ sich Cholesterin bisher mit der herkömmlichen Elektrospray-Ionisierung für die Massenspektrometrie schlecht analysieren. Auch weitere volatile Verbindungen als potenzielle Biomarker für verschiedene Krebserkrankungen lassen sich mit dieser Methode analysieren.

Kombination vereinfacht die Analyse von wenig polaren Substanzen wie Cholesterin

In darauffolgend monatelanger Arbeit hat Foest ein Verfahren entwickelt, bei dem komplexe Proben erst mit der Elektrospray-Ionisierung und dann im selben Arbeitsgang mit einem leistungsfähigen flexiblen Mikroröhrenplasma (Flexible Microtube Plasma, FμTP) massenspektrometrisch analysiert werden. Hierbei hält ein Kühlgas den Sprühvorgang des Elektrosprays auf niedrigen Temperaturen und ein Heizelement unterstützt die spätere Plasmaionisierung. In der von Foest und seinen Kolleg:innen in der AG Miniaturisierung entwickelten Hybrid-Ionisierung gehe die Detektion von polaren und unpolaren Lipiden nun „simultan“, so der Forscher. Neben Cholesterin lassen sich nun auch andere wenig polare Substanzen, wie etwa Di- und Triglyceride (Neutralfette) mit der Hybrid-Ionisierung nachweisen. „So können wir jetzt in einer Messung alle Moleküle analysieren, die zuvor nur mit zwei verschiedenen Ansätzen messbar waren.“

Foest hat Ende 2023 seine Promotion abgeschlossen und beschäftigt sich am ISAS weiter mit der Analytik für die Gesundheitsforschung. "Ich mag die Forschung mit Blick auf den medizinischen Einsatz wirklich gerne", betont er.

(Ute Eberle)