Dortmund, 8. Mai 2024

Einen halben Tag lang konnten zwölf Schülerinnen beim Girls' Day 2024 als Nachwuchsforscherinnen in eigenen Experimenten herausfinden, wie man Bakterien jagen und in Schach halten kann, warum Organe mithilfe von Zimtsäureethylester durchsichtig werden und was man bei einem Herzinfarkt unter dem Mikroskop sieht.

Zusammen mit den Doktoradinnen Antonia Fecke und Luisa Speicher, die bei der Veranstaltung als wissenschaftliche Begleitpersonen dabei waren, haben die Siebt- bis Neuntklässlerinnen einen praktischen Einblick in das Immunsystem erhalten – und viel über bakterielle und sterile Entzündungen erfahren. Unter der Anleitung von Dr. Christina Sengstock und Dr. Christiane Stiller lernten die Schülerinnen im Labor, Bakterienkulturen zu vermehren. Außerdem untersuchten sie die Wirkung von Silberacetat auf Escherichia coli. Mit Prof. Dr. Anika Grüneboom und Luisa Röbisch drehte sich alles um das Lichtblatt-Fluoreszenzmikroskop. Bevor sie Organe mit Zimtsäureethylester – einem Bestandteil des Zimtaromas behandelten und später bereits vorbehandelte Proben analysierten, stand für die Teilnehmerinnen ein Experiment mit Glasperlen für ein besseres Verständnis des optischen Clearings an.

Das Team Kommunikation koordinierte auch 2024 das Projekt Girls‘ Day am ISAS und erhielt diesmal tatkräftige Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Praktikantin Clara Manthey von der TU Dortmund. Im Vorfeld der Veranstaltung hatte bereits Luisa Becher, ebenfalls Studentin an der TU Dortmund, maßgeblich an der Konzeption und Vorbereitung mitgewirkt.

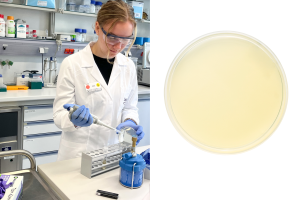

Im Bakterien-Labor übt Jule (13) das Pipettieren. Die Arbeit findet die ganze Zeit neben einem Bunsenbrenner statt. Dieser bildet um seine Flamme einen sterilen Kreis, in dem sich keimfrei arbeiten lässt. Innerhalb dieser sterilen Zone trainiert Jule zunächst den Umgang mit der Pipette, erst mit Wasser und anschließend mit einem vorbereiteten Luria-Bertani-Medium-. Es handelt sich dabei um ein Nährmedium zur Kultivierung von Bakterien. Hierfür hat die 8-Klässlerin bereits eine neue sterile Plastikspitze auf die Pipette gesteckt, bevor sie das Medium auf der vorbereiteten Agarplatte ausbringt. Ziel dieses Experiments: Jule und die anderen Schülerinnen sollen den Umgang mit Bakterienkulturen (E. coli) lernen und erfahren, wie sie diese vermehren, um anschließend damit weiterzuarbeiten.

© ISAS (links) istockphoto/grebcha (rechts)

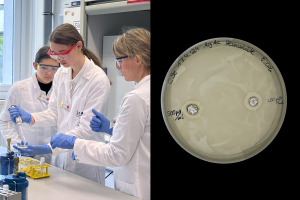

Nachdem die Schülerinnen sich mit dem Pipettieren vertraut gemacht haben, geht es an das „Hemmhof-Experiment“. Dr. Christina Sengstock (rechts im Bild) steht ihnen dabei zur Seite. Sara (14, Foto: Mitte) hat dafür vorher schon die Petrischale mit dem Nährboden beschriftet. Sie hält nun eine Agarplatte und eine Pipette in den Händen. Mit der Pipette tropft sie Luria-Bertani-Medium auf die Platte. Die Schülerin passt auf, dass sie die genau benötigte Menge an Flüssigkeit verwendet. Die Flüssigkeit haben die Schülerinnen vorher mit der Pipette aus einem Reagenzglas aufgenommen. Anschließend haben sie das Medium auf der Platte verteilt, indem sie diese mit einem selbst gebogenen Glasspatel ausstrichen. Sophie (13) schaut dabei aufmerksam zu, bevor sie als nächstes selbst pipettieren wird. Das Ganze dient zur Vorbereitung des folgenden Versuchs. Hierfür werden die Schülerinnen Löcher in die Agarplatte stechen. Anschließend werden sie Silberacetat in den ausgestanzten Bereich pipettieren. Im realen Laboralltag kommen Agarplatten mit E.coli-Kulturen zum Einsatz. Die Silberionen besitzen eine antimikrobielle Wirkung – sie hemmen das Wachstum der Bakterien. Mit dem bloßen Auge lassen sich später Hemmhöfe um das mit Silberacetat behandelte Areal erkennen.

© ISAS

Aus dem Bakterien-Labor geht es für die jungen Nachwuchsforscherinnen in eines der Mikroskopie-Labore. Um zu verstehen, wie Organe für die Analyse am Lichtblatt-Fluoreszenzmikroskop ("Lightsheet“) transparent werden, erhalten die Schülerinnen einen Becher mit Glasperlen. Dieser ist Teil eines Experiments von Prof. Dr. Anika Grüneboom und Luisa Röbisch. Die beiden haben mit diesem Versuch das Prinzip des optischen Clearings veranschaulicht. Was Sophie (links) und Sara anfangs nicht sehen können, weil die Glasperlen kein Licht durchlassen und der Becher opak wirkt: Zwischen den Glasperlen liegen kleine rote Herzen aus Kunststoff. Die Schülerinnen gießen langsam Speiseöl in das Becherglas Das Öl verdrängt die Luft zwischen den Glasperlen. Der ähnliche Brechungsindex von Glas und Öl sorgt dafür, die Herzen in den Gläsern sichtbar werden.

© ISAS

Sara (rechts) und Sophie arbeiten mit Organproben. Vorsichtig bereiten Sie die filigranen Proben für den späteren Einsatz unter dem Lichtblatt-Fluoreszenzmikroskop vor. Mit Pinzetten greifen sie Herzen und Thymusdrüsen von Mäusen auf und nehmen diese aus einer Ethanol-Lösung heraus. Prof. Dr. Anika Grüneboom und Luisa Röbisch haben im Vorfeld für das Experiment Proben vom Herz, Darm und der Thymus vorbereitet und in die Ethanol-Lösung gelegt. Diese Alkohollösung dient dazu, die Proben zu entwässern. Die Schülerinnen legen die Proben vorsichtig in kleine mit Zimtsäureethylester gefüllte Behälter und verschließen das Glas. Der Zimtsäureethylester ist Bestandteil des patentierten Clearing-Verfahrens von Prof. Dr. Anika Grüneboom. (Anm. der Redaktion: Die Proben waren bereits vorhanden, für die Veranstaltung wurden keine Organentnahmen vorgenommen.)

© ISAS

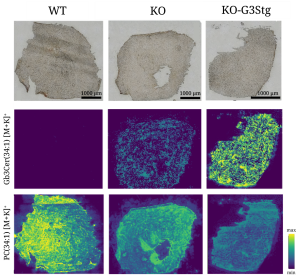

Jule (links) schaut sich interessiert den Darm an. Schon mit dem Auge sieht sie, dass dieser durchsichtig ist. Das Labor ist mit Rollos abgedunkelt, weil es im Anschluss für die Schülerinnen an das Lichtblatt-Fluoreszenzmikroskop gehen wird. Weil das Clearing mancher Organe mehrere Tage dauert, hatte Biotechnologin Luisa Röbisch einige Proben für den Girls’Day vorbereitet. Ein transparentes Herz wird Immunologin Prof. Dr. Anika Grüneboom später unter das „Lightsheet“ legen. Das Gerät fächert den punktförmigen Laserstrahl wie ein Blatt Papier (englisch: sheet) auf. Die dünne Lichtscheibe, die so entsteht, beleuchtet jede einzelne Ebene. Weil die Proben transparent sind, kann der Laser diese fast ungehindert durchdringen – und von jeder Ebene eine Aufnahme erstellen. Beim Girls‘ Day wird Grüneboom die einzelnen Aufnahmen eines Herzens nach einem Infarkt später mit den Schülerinnen besprechen. Und sie wird diese am Computer zu einem 3D-Modell zusammensetzen. (Anm. der Redaktion: Die Proben waren bereits vorhanden, für die Veranstaltung wurden keine Organentnahmen vorgenommen.)

© ISAS

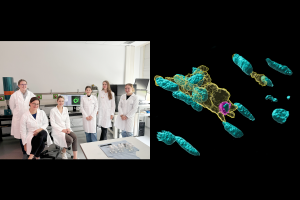

Beim letzten Teil des Programms geht es darum, wie sich Erreger – in diesem Fall E.coli-Bakterien – vermehren und nach einigen Tagen auf den Agarplatten aussehen. Außerdem Thema: Immunzellen wie Makrophagen, die nach einem Herzinfarkt mit dem „Aufräumen“ übertreiben und dem Körper schaden (sterile Entzündung). Dafür haben die Forscherinnen auch Aufnahmen gezeigt, die sie am Konfokal-Mikroskop gemacht hatten. Darauf zu sehen war ein Ausschnitt des Herzgewebes mit einer Ansammlung der Makrophagen. Anschließend beantworten Dr. Christiane Stiller (v.l.n.r.), Luisa Röbisch und Prof. Dr. Anika Grüneboom Fragen der Schülerinnen zu ihrem Berufsalltag.

© ISAS

So viele kluge und neugierige Köpfe haben am Girls‘ Day am ISAS teilgenommen. Von den zwölf Schülerinnen gab es zum Abschluss positives Feedback für den Tag am Institut. Und wer weiß, vielleicht zeigt das Foto auch die nächste Generation von Frauen in der Forschung? Das Motto „I love Science“ trifft jedenfalls auf alle Anwesenden zu. Viel Freude bei der Durchführung der Experimente und beim Vorstellen ihrer Arbeit hatten auch (v.l.n.r.) Luisa Röbisch, Prof. Dr. Anika Grüneboom, Dr. Christiane Stiller, Cheyenne Peters (Team Kommunikation), Clara Manthey (Praktikantin im Team Kommunikation), Luisa Speicher und Antonia Fecke. (Anm. der Redaktion: Dr. Christina Sengstock und Sara Rebein fehlen auf dem Foto.)

© ISAS