Dortmund, 8. Dezember 2021

Stechende Schmerzen, chronische Entzündungen oder Unfruchtbarkeit. Das sind nur ein paar Beispiele für das, was Endometriose anrichten kann. Sie ist eine tückische chronische Erkrankung, bei der sich Wucherungen aus Gebärmutterschleimhaut beispielsweise an der Blase oder dem Darm ansiedeln. Endometriose ist tückisch, weil die Symptome facettenreich und häufig wenig eindeutig sind. Dadurch ist der Weg zur Diagnose oftmals eine Odyssee. Etwa 190 Millionen Frauen weltweit leiden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) an Endometriose, ihre Diagnose kann bis zu zehn Jahre dauern. Eine lange Zeit, die nicht nur einen Verlust an Lebensqualität bedeutet. Sondern auch eine wertvolle Zeit, die bei Frauen mit Kinderwunsch möglicherweise verloren geht. Dr. Brenda Krishnacoumar aus der Arbeitsgruppe Bioimaging möchte das ändern. Wie sie Frauen mit ihrer Forschung bei der unheilbaren Erkrankung Zeit verschaffen will, hat sie nun beim ersten Postdoc Pitch Day am ISAS vorgestellt.

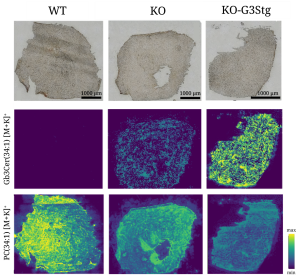

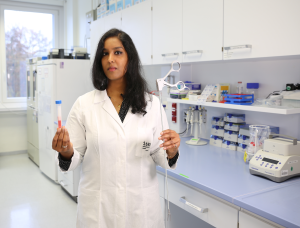

Dr. Brenda Krishnacoumar möchte das Laparoskop, ein Instrument zur Durchführung einer Bauchspiegelung, durch einen Bluttest ersetzen.

© ISAS

„Obwohl Endometriose in Deutschland zehn bis 15 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter trifft, sind die Mechanismen der Erkrankung noch zu wenig erforscht. Und weil die Symptome einer Endometriose unterschiedlich ausfallen, bleibt sie lange unerkannt“, sagt die 31-jährige. Gegen den Leidensdruck und die zusätzliche Belastung, die durch die Ungewissheit entsteht, möchte Krishnacoumar etwas tun. Was derzeit fehlt, ist eine nicht invasive Methode zur Früherkennung von Endometriose. „Genau da möchte ich mit meiner Forschung ansetzen und einen Frühtest entwickeln“, erläutert die Biologin. So will sie nach Markern suchen, die ein Screening für Endometriose bereits bei jungen Mädchen ermöglichen.

Frühtest soll Lebensqualität bringen und Familienplanung erleichtern

Wenn Frauen heute die Diagnose erhalten, hat die Endometriose häufig schon zu irreparablen Schäden geführt. Beispiele: Eierstöcke können verkleben, Endometriosezysten die Funktion der Eierstöcke einschränken oder Endometrioseherde im Becken die Fruchtbarkeit verringern. Laut der Charité – Universitätsmedizin Berlin leiden 30 bis 50 Prozent der Frauen mit Endometriose unter untererfülltem Kinderwunsch. Zwar bessert sich bei einigen nach der chirurgischen Entfernung des fehlplatzierten Gewebes die Fruchtbarkeit. Aber einige Frauen bleiben auch nach einer zusätzlichen Kinderwunschbehandlung kinderlos.

Manchen Betroffenen helfen künstlich erzeugte Wechseljahre. Keine optimale Lösung, findet Krishnacoumar: „Selbst wenn sich die Erkrankungssymptome bessern, bedeutet eine hormonelle Menopause immer noch Stress für die Familienplanung.“ Abgesehen davon seien eine OP und Hormontherapie kein garantiertes Allheilmittel – die Endometriose kann zurückkommen.

„Wir brauchen eine geschlechtergerechte Wissenschaft“

Es mangele bei Endometriose vor allem an Aufklärung und noch mehr an Forschung, beklagt Krishnacoumar. Man dürfe nicht zulassen, dass Erkrankungen wie Endometriose, die zwar nicht tödlich, aber mit starken körperlichen und damit einhergehenden psychischen Einbußen verbunden sind, keinen Stellenwert haben. „Für eine geschlechtergerechte Wissenschaft brauchen wir mehr Forschung für Frauen“, fordert die Biologin.

Bühne frei für neue Ideen beim ersten Postdoc Pitch Day

Seit September 2021 ist Krishnacoumar Postdoktorandin am ISAS. Die Biologin legt großen Wert darauf, eigenen Forschungsfragen nachgehen zu können. Deswegen beschäftige sie sich schon seit einigen Monaten mit ihrer Forschungsidee für den Endometriose-Frühtest. „Der Postdoc Pitch Day war eine hervorragende Gelegenheit, um zu erfahren, ob meine Projektidee überhaupt Potential hat“, berichtet Krishnacoumar. Die Forscherin war eine derjenigen, die ihre Ideen einem Mentor:innenpanel, bestehend aus fünf Arbeitsgruppenleiter:innen aus verschiedenen Fachgebieten, vorgestellt haben. Nach einem fünfminütigen Pitch und einer anschließenden Fragerunde und Diskussion gaben sie den Postdocs Feedback. Gemeinsam besprachen die Vortragenden und die Mentor:innen auch Kooperationsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Instituts. Die unterschiedlichen Sichtweisen und Meinungen seien hilfreich gewesen, um ihre Idee aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. „Ich habe jetzt präzise Punkte, die ich angehen kann, damit ich mich im Anschluss um eine Projektförderung bewerben kann“, freut sich Krishnacoumar.

Laparoskop aus dem 3D-Drucker

Um den Mentor:innen die Situation der Erkrankten anschaulich zu machen, hat sich die Postdoktorandin etwas Besonderes einfallen lassen. Mithilfe der 3D-Drucker am ISAS und einfachen Hilfsmitteln aus dem Baumarkt, baute sie ein Laparoskop (siehe Foto) nach. Die Mentor:innen sollten bei ihrem Vortrag genauso überrascht davon sein, wie Krishnacoumar, als sie erfuhr, dass die Laparaskopie (Bauchspiegelung) der Goldstandard ist, um eine sichere Diagnose stellen zu können.

Krishnacoumar wünscht sich nicht nur, dass das Thema Endometriose präsenter in der Ausbildung von Mediziner:innen und Forschung, sondern auch in der Allgemeinheit wird: „Es geht nicht immer darum, Paper zu publizieren, die nur die Fachwelt liest. Man muss die Menschen erreichen“, betont sie. Mit ihrer Forschungsidee für einen Frühtest möchte sie genau dazu beitragen.

(Cheyenne Peters)