Dortmund, 21. Juli 2021

Stabile und geordnete Molekül-Einzellagen auf Silizium durch Selbstorganisation / Veröffentlichung in "Nature Chemistry"

Eine Vision beschäftigt Materialwissenschaftler:innen: Die Kombination von organischen Molekülen und der Vielfalt ihrer Funktionen mit den technologischen Möglichkeiten der extrem hochentwickelten Halbleiterelektronik. Letztere „erschafft“ mit ihren modernen Methoden der Mikro- und Nanotechnologie immer effizientere elektronische Bauelemente für verschiedenste Anwendungen. Sie stößt aber auch immer mehr an ihre physikalischen Grenzen. Beliebig kleine Strukturen zur Funktionalisierung von Halbleitermaterialien wie zum Beispiel Silizium lassen sich mit den Ansätzen der klassischen Technologie nicht herstellen. Wissenschaftler:innen stellen in der Fachzeitschrift „Nature Chemistry“ nun einen neuen Ansatz vor. Sie zeigen, dass stabile und dennoch sehr gut geordnete Molekül-Einzellagen auf Siliziumoberflächen hergestellt werden können – durch Selbstorganisation. Dazu nutzen sie N-heterozyklische Carbene. Dies sind kleine reaktive organische Ringmoleküle, deren Struktur und Eigenschaften vielfältig variieren und durch unterschiedliche „funktionelle“ Gruppen maßgeschneidert werden können.

An der Studie beteiligt waren Forscher um Prof. Dr. Mario Dähne (TU Berlin), Prof. Dr. Norbert Esser (TU Berlin und Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften), Prof. Dr. Frank Glorius (Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster), Dr. Conor Hogan (Institute of Structure of Matter, National Research Council of Italy, Rom) sowie Prof. Dr. Wolf Gero Schmidt (Universität Paderborn).

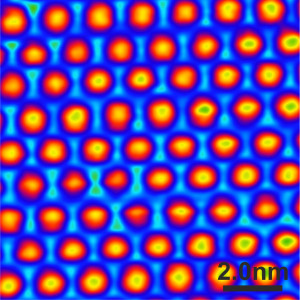

Hochaufgelöstes Rastertunnelmikroskopie-Bild der geordneten NHC-Einzellage auf Silizium; NHC steht für "N-heterozyklische Carbene" (Ausschnitt).

© Dr. Martin Franz

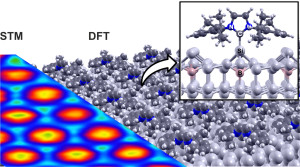

Vergleich der theoretisch berechneten Struktur (DFT, rechts) der geordneten NHC-Einzellage mit dem experimentellen Rastertunnelmikroskopie-Bild (STM, links). N: Stickstoff-, C: Kohlenstoff-, Si: Silizium-, B: Bor-Atom.

© Dr. Hazem Aldahhak und Dr. Martin Franz

Technologische Miniaturisierung stößt an Grenzen

„Statt mit zunehmendem Aufwand immer kleinere Strukturen künstlich herstellen zu wollen, ist es naheliegend, von den molekularen Strukturen und Abläufen in der Natur zu lernen und deren Funktionalität mit der Halbleitertechnologie zusammenzuführen“, sagt Chemiker Frank Glorius. „Dies wäre sozusagen eine Schnittstelle zwischen der molekularen Funktion und der elektronischen Bedienoberfläche für technische Anwendungen.“ Die Voraussetzung: Die ultrakleinen Moleküle mit variabler Struktur und Funktionalität müssten mit den Halbleiterbauelementen zusammengebracht werden, und zwar reproduzierbar, stabil und möglichst einfach.

Selbstorganisation der Moleküle nutzbar machen

Die Selbstorganisation der Moleküle auf einer Oberfläche, als Schnittstelle zum Bauelement, kann diese Aufgabe sehr gut leisten. Moleküle mit definierter Struktur können in großer Zahl auf Oberflächen aufgebracht werden und sich dort ganz von selbst in einer gewünschten Struktur anordnen, vorgegeben durch die Moleküleigenschaften. „Das funktioniert recht gut zum Beispiel auf Oberflächen von Metallen, leider bisher aber überhaupt nicht zufriedenstellend für Halbleitermaterialien“, erläutert Physiker Norbert Esser. Denn um sich anordnen zu können, müssen die Moleküle auf der Oberfläche beweglich sein, also diffundieren. Das tun Moleküle auf Halbleiteroberflächen aber nicht. Vielmehr sind sie so stark an die Oberfläche gebunden, dass sie dort haften bleiben, wo sie einmal auf die Oberfläche getroffen sind.

N-Heterozyklische Carbene als Lösung

Gleichzeitig beweglich und trotzdem stabil mit der Oberfläche verbunden zu sein, das ist das entscheidende Problem und gleichzeitig der Schlüssel zu möglichen Anwendungen. Und genau hier haben die Forscher:innen nun eine mögliche Lösung parat: N-heterozyklische Carbene. Ihre Verwendung für die Oberflächenfunktionalisierung hat in den letzten zehn Jahren viel Interesse auf sich gezogen. Auf Oberflächen von Metallen wie zum Beispiel Gold, Silber und Kupfer haben sie sich als sehr effektive Oberflächenliganden erwiesen, die anderen Molekülen oft überlegen sind. Ihre Wechselwirkung mit Halbleiteroberflächen ist jedoch bisher nahezu unerforscht.

Ausbildung einer regelmäßigen Molekülstruktur

Dafür dass es jetzt erstmals gelungen ist, Molekül-Einzellagen auf Siliziumoberflächen herzustellen, sind bestimmte Eigenschaften der Carbene entscheidend: N-heterozyklische Carbene bilden zwar wie andere Moleküle auch sehr starke kovalente Bindungen zum Silizium aus und sind somit stabil gebunden. Durch Seitengruppen des Moleküls werden sie jedoch gleichzeitig „auf Abstand“ zum Silizium gehalten. So können sie noch ihren Platz auf der Oberfläche wechseln. Zwar kommen sie nur wenige Atomabstände weit, aber dies ist ausreichend, um auf der Oberfläche des regelmäßig strukturierten Siliziumkristalls eine fast ebenso regelmäßige Molekülstruktur auszubilden.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Mit einem komplementären Multimethodenansatz aus organisch-chemischer Synthese, Rastersondenmikroskopie, Photoelektronenspektroskopie und umfassenden Materialsimulationen klärten die Forscher:innen in ihrer interdisziplinären Zusammenarbeit das Prinzip dieser neuartigen chemischen Wechselwirkung auf. Sie demonstrierten zudem die Ausbildung von regelmäßigen Molekülstrukturen an einigen Beispielen. „Für die Funktionalisierung von Halbleitermaterialien, wie hier dem Silizium, wird damit ein neues Kapitel aufgeschlagen“, unterstreicht Physiker Dr. Martin Franz (TU Berlin), Erstautor der Studie.

Förderung

Die Studie erhielt finanzielle Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (Leibniz Award; SFB 858, SCHM 1361/25), das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, den Regierenden Bürgermeister von Berlin - Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, und die Höchstleistungsrechenzentren von Stuttgart, Paderborn und CINECA Italien (ISCRA initiative).

Originalpublikation

M. Franz, S. Chandola, M. Koy, R. Zielinski, H. Aldahhak, M. Das, M. Freitag, U. Gerstmann, D. Liebig, A. K. Hoffmann, M. Rosin, W. G. Schmidt, C. Hogan, F. Glorius, N. Esser, M. Dähne (2021), Controlled growth of ordered monolayers of N-heterocyclic carbenes on silicon. Nature Chemistry; DOI: 10.1038/s41557-021-00721-2

Downloads

-

JPEG (0.72MB)

Hochaufgelöstes Rastertunnelmikroskopie-Bild der geordneten NHC-Einzellage auf Silizium; NHC steht für "N-heterozyklische Carbene".

© Dr. Martin Franz.

-

JPEG (0.83MB)

Vergleich der theoretisch berechneten Struktur (DFT, rechts) der geordneten NHC-Einzellage mit dem experimentellen Rastertunnelmikroskopie-Bild (STM, links). N: Stickstoff-, C: Kohlenstoff-, Si: Silizium-, B: Bor-Atom.

© Dr. Hazem Aldahhak und Dr. Martin Franz.

-

PDF (0.23MB)

Pressemitteilung - Verfahren zur molekularen Funktionalisierung von Oberflächen