Dortmund, 31. Mai 2022

Wenn bei einer Infektion höchste Alarmstufe herrscht, sind Phagozyten sofort zur Stelle: Als körpereigene Polizei und Teil der angeborenen (unspezifischen) Immunantwort rückt diese Gruppe weißer Blutkörperchen – darunter Neutrophile Granulozyten, kurz Neutrophile, sowie Makrophagen – zur Erstabwehr von Infektionserregen an. Doch nicht immer sind bei einer Infektion Bakterien oder Viren beteiligt: So sind bei der rheumatoiden Arthritis körpereigene Prozesse der Auslöser, die Autoimmunerkrankung gilt daher als sterile Infektion. Wie Neutrophile und Makrophagen bei der chronisch-entzündlichen Gelenkerkrankung miteinander kommunizieren und was dies genau für das Krankheitsgeschehen bedeutet, ist Thema eines neuen Forschungsprojekts am ISAS. Das Projekt ist Teil des interdisziplinären Sonderforschungsbereichs / Transregio 332, den die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zunächst bis zum Jahr 2026 fördern wird.

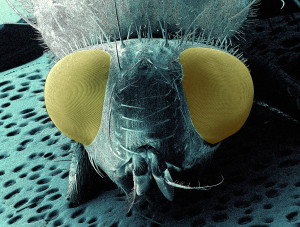

Prof. Dr. Anika Grüneboom vom ISAS ist eine der Leiter:innen des Teilprojekts »C5: Phagozytärer Crosstalk zwischen Neutrophilen und Makrophagen bei bei rheumatoider Arthritis« im TRR 332.

© ISAS / Hannes Woidich

Rheumatoide Arthritis ist die häufigste aller Autoimmunerkrankungen. Die Auswirkungen können schwerwiegend sein und sogar Berufsunfähigkeit verursachen. „Trotz jahrzehntelanger Forschung sind die Mechanismen, die zur Erkrankung führen, noch nicht vollständig verstanden. Eine gezielte Therapie ist daher nach wie vor schwierig. Wir wollen nun eine Hypothese zur Krankheitsentstehung untersuchen, die völlig neue Wege der Behandlung ermöglichen könnte – sofern sie sich als zutreffend herausstellt“, sagt Prof. Dr. Anika Grüneboom, Leiterin der Arbeitsgruppe Bioimaging am ISAS. Die Immunologin leitet mit Prof. Dr. Noelia Alonso Gonzalez von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster das TRR-332-Teilprojekt »C5: Phagozytärer Crosstalk zwischen Neutrophilen und Makrophagen bei rheumatoider Arthritis«.

Rheumatoide Arthritis: Immunzellen tragen zur Bildung von Autoantikörpern bei

Bei dieser Erkrankung wandern die Neutrophilen gezielt in verschiedene anatomische Nischen wie Gelenkhöhlen, wo sie für verschiedene Formen des Zelltods wie programmiertem Zelltod (Apoptose) und NETose sorgen. Bei Letzterer lösen Neutrophile ihre Zell- und Kernmembran auf und bilden eine netzartige DNA-Struktur, um mithilfe von Neutrophil Extracellular Traps (NETs) Erreger zu binden und abzutöten. Fresszellen wie Makrophagen entsorgen schließlich die verbleibende DNA. Da NETs das Immunsystem aktivieren, können sie zur Bildung von Autoantikörpern bei rheumatoider Arthritis beitragen. Allerdings ist das Ausmaß, in dem Neutrophile das sogenannte Synovialgewebe in den Gelenkhöhlen infiltrieren und dort NETs bilden, bislang ungeklärt.

Wichtige Erkenntnisse für die Behandlung rheumatoider Arthritis

Ziel der Wissenschaftler:innen in Dortmund und Münster ist es, herauszufinden, welche genauen immunologischen Reaktionen bei rheumatoider Arthritis dafür sorgen, dass über Neutrophile Entzündungsreaktionen von Makrophagen ausgelöst werden. Zum Einsatz kommen dafür multimodale bildgebende Verfahren, darunter die Lichtblatt-Fluoreszenzmikroskopie, und sogenannte Multi-Omics-Analysen. Die Forscher:innen werden dabei sowohl Neutrophile von erkrankten Mäusen, als auch Patient:innen untersuchen. Ihre Forschung soll wichtige Erkenntnisse über die Krankheitsmechanismen und letztlich für neue Therapien der rheumatoiden Arthritis liefern.

Über den Sonderforschungsbereich/ Transregio 332

„Neutrophile Granulozyten: Entwicklung, Verhalten und Funktion“ ist ein interdisziplinärer Forschungsverbund, der sich auf die Erforschung spezieller Zellen des Immunsystems konzentriert. Die DFG fördert den Sonderforschungsbereich / Transregio 332 über vier Jahre, ab Juli 2022, mit ca. 11,5 Millionen Euro. Sprecher des Verbunds ist Prof. Dr. Oliver Söhnlein von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Für die Projekte aus Dortmund und Essen ist Prof. Matthias Gunzer, Leiter der Abteilung Biospektroskopie am ISAS und Direktor des Instituts für Experimentelle Immunologie und Bildgebung / Imaging Center am Universitätsklinikum Essen, Standortsprecher.