Dortmund, 24. April 2020

Wird das Herz stark belastet, reagiert es darauf und wächst. Das geschieht etwa bei hoher sportlicher Aktivität, insbesondere beim Ausdauersport: Das Herz wird kräftiger. Neben dieser positiven Seite des Herzwachstums gibt es aber auch eine Schattenseite: Wird das Herz durch eine Erkrankung wie Bluthochdruck dauerhaft belastet, wächst das Herz zu stark und eine Herzschwäche kann entstehen.

Ein interdisziplinäres Team der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg und des Leibniz-Instituts für Analytische Wissenschaften (ISAS) hat unter Leitung der ISAS-Direktorin Kristina Lorenz die Rolle extrazellulär regulierter Kinasen (ERK) bei pathologischem Herzwachstum untersucht und hierbei erstmals eine Eiweißsequenz identifiziert, die diesen schädlichen Prozess hemmen kann. Mit der Entwicklung dieser Sequenz zeigt das Team einen möglichen Angriffspunkt für Arzneimittel zum Einsatz bei Herzschwäche.

Meist bedarf es mehrerer Stressfaktoren, ehe das sprichwörtliche Fass überläuft. Ähnlich verhält sich dies in den kleinsten lebenden Einheiten des Körpers, den Zellen. Dort arbeiten normalerweise viele Eiweißmoleküle zusammen, um das Überleben der Zellen zu sichern. Kommen zu viele Stressfaktoren zusammen, ändern die Eiweißmoleküle ihre Funktion und ihre Zusammenarbeit in den Zellen wird gestört. Die Konsequenz: Krankhaftes Zellwachstum, das zur Herzschwäche führen kann. Denn: Kommen sich die Enzyme ERK 1 und ERK 2 nahe, erfolgt eine biochemische Veränderung, eine sogenannte Phosphorylierung, die krankhaftes Herzwachstum auslösen kann.

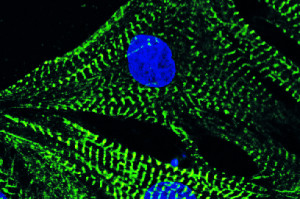

Neonatale Kardiomyozyten gefärbt mit Phalloidin: Die Abbildung zeigt Herzmuskelzellen, blau ist der Zellkern und grün das Zytoskelett.

© Constanze Schanbacher und Theresa Brand

Gesunde Zusammenarbeit wird garantiert

Das Team konnte zeigen, dass die Wahrung der Distanz zwischen den ERK-Teilchen zur Vermeidung dieser Phosphorylierung der Enzyme ERK 1 und ERK 2 führt. Das ist der Schlüssel für den Schutz vor krankhaftem Zellwachstum. Die Teams identifizierten eine kleine Eiweißsequenz, die diese ERK-Teilchen auf Abstand hält und damit die gesunde Zusammenarbeit der Eiweißmoleküle garantiert. Diese Eiweißsequenz tauften die Forscherinnen und Forscher auf den Namen EDI, ein Akronym für ERK-Dimerisierungs-Inhibitor.

Das Prinzip von EDI könnte in Zukunft nicht nur den an einer Herzschwäche erkrankten Patientinnen und Patienten helfen, sondern auch in der Onkologie Anwendung finden. Eine Klasse von Therapeutika zur Behandlung von Tumorerkrankungen zielt auch auf die ERK-Enzyme ab, schalten jedoch alle ERK-Funktionen aus.

Hilfe für Krebspatienten

Da ERK immer auch eine schützende Funktion bei der Regulierung zellulärer Prozesse hat, kann ein komplettes ERK-Ausschalten schwere Nebenwirkungen vor allem im Herzen nach sich ziehen. Die Studien im Tiermodell weisen darauf hin, dass der Einsatz von EDI die schützenden ERK-Effekte erhält und nur die krankhaften ERK-Komponenten ausschaltet. Zudem konnte das Team bei Arbeiten in Zellkultur bereits zeigen, dass EDI auch das Wachstum von Krebszellen bremst.

„Jetzt wollen wir diese therapeutische Strategie weiterverfolgen, um Patienten, die unter Herzschwäche und unter Nebenwirkungen einer Chemotherapie leiden, zu helfen“, geben die Nachwuchsforscherinnen Constanze Schanbacher und Theresa Brand einen Ausblick auf die weiterführende Forschung.

Die Arbeiten wurden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziell unterstützt.