Dortmund, 4. Mai 2020

Aus der seit 2010 bestehenden Kooperation des ISAS und der TU Dortmund könnte eine wirkungsvolle Methode zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus entstehen. Mit dem PAMONO Virensensor entwickelten Dortmunder Physiker, Informatiker und Mathematiker ein Instrument, mit dem Analyseverfahren in Echtzeit und vor Ort durchgeführt werden können. PAMONO kann auch außerhalb von Speziallaboren genutzt werden, um den Infektionsstatus großer Gruppen, zum Beispiel Flughafenpassagiere oder Bewohner ganzer Wohnsiedlungen, zu erfassen. Von Probenentnahme – messbar sind Speichel, Blut oder auch Abwässer – bis zum Testergebnis vergehen nur wenige Minuten. Durch dieses Messverfahren können die Einschleppung, weitere Ausbreitung und das Wiederauftreten von Viren verhindert werden.

Der PAMONO Virensensor kann sichtbar machen, was Viren anrichten. Daher arbeiten Forscherinnen und Forscher des Leibniz-Instituts für Analytische Wissenschaften und der Technischen Universität Dortmund derzeit an seinem Einsatz gegen das neuartige Coronavirus.

Denkbar ist der Einsatz des PAMONO Sensors nun auch bei der Bekämpfung des neuartigen Coronavirus. Dazu arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des ISAS und der TU Dortmund derzeit mit Anti-SARS-CoV-2-Antikörpern, um den PAMONO Sensor entsprechend auf die Coronaviren vorzubereiten.

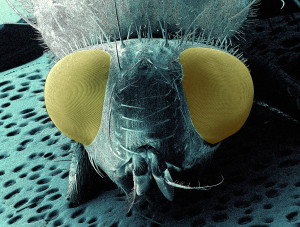

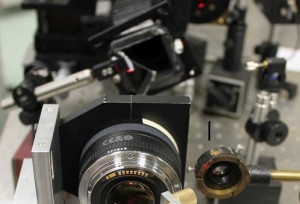

Denn: Der PAMONO Sensor funktioniert durch Ausnutzung eines physikalischen Effekts, der eine Brücke zwischen Mikrometer- und Nanometer-Bereich schlägt: Viren – so auch Coronaviren – sind Objekte des Nanometer-Bereichs und damit zu klein, um mit optischen Mikroskopen nachgewiesen zu werden, da diesen nur der Mikrometer-Bereich zugänglich ist. Mikroskopen fehlt zum direkten Nachweis von Viren die nötige Vergrößerungskraft. Der PAMONO Sensor weist Viren hingegen indirekt nach, indem er Veränderungen in der sogenannten Oberflächen-Plasmonen-Resonanz misst, welche die Viren auf dem Sensor verursachen. Prinzipiell basiert dies auf der Erkennung von markierungsfreien biomolekularen Bindungsreaktionen an einer Goldoberfläche, in einer mit einer CCD-Kamera aufgenommenen Bildserie. Obwohl ein Virus als Ursache nur nanometergroß ist, erstreckt sich die Resonanz als Wirkung über den Mikrometer-Bereich. Diese charakteristischen Veränderungen werden durch Bild- und Signalanalyseverfahren basierend auf speziellen Neuronalen Netzwerken ermittelt und erlauben eine Ermittlung unterschiedlicher viraler Krankheitserreger mit hoher Detektionsrate in Echtzeit.

„So werden Viren optisch nachweisbar, was einen kostengünstigen, mobil einsetzbaren Sensor und sehr schnelle Tests ermöglicht“, fasst Dr. Roland Hergenröder zusammen, der die Projektgruppe auf Seiten des ISAS leitet. Er hofft, dass mit der Verfügbarkeit von Anti-SARS-CoV-2-Antikörpern der PAMONO Sensor somit zeitnah auch zum Nachweis des neuartigen Coronavirus eingesetzt werden kann.

Entwickelt wurden Sensor und Analyse-Verfahren in einer Kooperation aus Physikern, Informatikern und Mathematikern des ISAS und der Lehrstühle für Computergraphik und Eingebettete Systeme der TU Dortmund im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 876, Teilprojekt B2 mit dem Namen „Ressourcen-optimierte Echtzeitanalyse stark Artefakt-behafteter Bildsequenzen zur Detektion von Nanoobjekten". Gefördert wird dieser Sonderforschungsbereich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit insgesamt 25 Millionen Euro. Prof. Dr. Katharina Morik, Gründerin und Leiterin des Lehrstuhls für Künstliche Intelligenz an der Fakultät für Informatik an der TU Dortmund, warb im Jahr 2011 den Sonderforschungsbereich 876 erfolgreich ein. „Auf den PAMONO Sensor sind wir ohnehin stolz; wenn er nun gegen Corona eingesetzt werden kann, ist das wunderbar“, fasst Morik zusammen.